| 桂泉院 |

2004年04月30日 |

|

高遠城内法憧院へ、荊室光琳和尚が上州(今の群馬県)から移ってきたのは文禄3(1594)年のことである。寺が城内にあるため人々に不便であったので、竜ヶ沢に移し、説法につとめた。ある晩夢の中に老人が現われ、清泉の湧口を教えた。果して桂の木の元から清水が湧き出した。やがてこの水が「桂水」と名付けられた。(城内の黄金水、満光寺境内の檜水と共に高遠の三名水といわれた。) |

桂泉院梵鐘(長野県宝)

|

この梵鐘は天正10年3月織田信忠の軍が武田氏征伐のため天竜川に沿って北上した際下伊那郡川路村開善寺から奪い、陣鐘として運搬し破損の跡が見える。落城の後、城内法憧院郭にこの鐘を吊るしこれを打ち鳴らして敵味方の法要を営んだという。文和4(1335)年、藤原朝長の作で当時の形式を伝えている。昭和45年4月長野県宝に指定された。 |

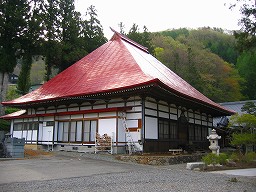

位牌殿

|

帰り際に、お寺の人らしき人が、桂泉の水は冷たくておいしいと教えてくれたのですが残念なことにうっかり水を確認するのを忘れてしまいました。本当に残念でした。また位牌殿の後方には中央アルプスを望むことができ景色を楽しむこともできます。

|