中世−ルネサンス期のイギリス音楽

BGM is "Never Weather-Beaten Sail" by Thomas Campion.

*CD番号は私が買ったときのものです。購入される場合は必ずご自分でチェックしてください。

■Time Stands Still(ダウランド及び同時代の作曲家のリュート・ソング)

(HYPERION CDA66186)

購入以来15年以上がたったが,常に我が家の居間で流れている愛聴盤中の愛聴盤。はじめてこのCDを聴く友人は,皆エマ・カークビーの声と歌いぶりに賛辞を惜しまない。カークビーの声を最初に聴いたのはいつだったか忘れたが,こんな素晴らしいソプラノが他にいるだろうかといたく感激したものだ。しばらくして,今から15年ほど前のこと,京都の河原町三条のカトリック教会で,このCDと同じアントニー・ルーリーのリュート伴奏によるカークビーのコンサートを生で聴いた。教会でのコンサートという企画もよかったけれども,全盛期のカークビーの「天使の歌声」は本当によかった。

このCDもほぼ同時期の英国ドーセットのForde Abbey(フォード修道院)でのライブ録音である(カバーの絵もフォード修道院)。曲目は私が京都で聴いたものと多少違うかもしれないが,コンサートの雰囲気としては全く同じ。プログラムの配列が実によく考えられており,ダウランドを中心にして,その間にキャンピオンなど他の作曲家の歌やリュート独奏曲をはさみ,変化をつけている。CDタイトルの"Time Stands Still"(時は静止して)は,ダウランドの歌曲集第3巻(1603年)に含まれている曲で,曲中で賛美されている女性はエリザベス一世を指す。ダウランドやキャンピオンの歌はもちろんよいけれども,私はハンドフォードの"Now each creature"という速いテンポの歌がとくに気に入っている。いつ聴いても,わずか2,3分の短い歌にこれだけ生命力を吹き込むカークビーの歌唱は本当にすばらしい。ソニー・ロリンズの「サキソフォン・コロッサス」がモダン・ジャズを代表する永遠の名盤であるように,これこそ古楽を代表する不朽の名盤である。まさに「古楽の醍醐味はリュート・ソングにあり」である。

■ダウランド(1563-1626):ラクリメまたは七つの涙

(ASTREE E 8701)

日本でイギリス古楽の人気投票をしたら,間違いなく一番はダウランドだろう。何と言っても彼のメロディー・メイカーぶりには同時代の作曲家の誰もかなわない。それは当時でも同じことだったのだろう。ダウランド自身が自らのヒット歌曲を器楽用に編曲したこの作品も実に味がある。この編曲集には,7曲の「涙のパヴァーヌ」と,ダウランド自身及び他の13人の人物に寄せた14曲の舞曲集で計21曲が収められている。「涙のパヴァーヌ」は,もちろん彼のヒット曲「流れよ,わが涙」に基づいている。原曲の歌もいいが,くすんだヴィオールの合奏で聴くのもいいものだ。他の14曲の舞曲も楽しい。基本的にサヴァール指揮のエスペリオンXXは,テンポを早めに取り舞曲としての楽しさを強調している。名ソング「彼女はいいわけできようか」を編曲した「エセックス伯のガリヤード」の3拍子のリズム感を生かした,弾むような演奏など秀逸。

■ダウランド(1563-1626):悲しみよとどまれ

(PARDON TH4628)

波多野睦美さんとつのだたかしさんの名前は聞いたことがあったけれども,こういうアルバムがあることを知ったのは偶然だった。インターネットで遊んでいると,なにやらおしゃれなカバーのダウランドの歌曲集があるではないか。私は,ダウランドの「Can she excuse me wrong?(彼女はいいわけできようか?)」という歌が大好きで,これを「素晴らしいソプラノ」で聴きたいと思っていた。PARDONレコードに問い合わせると「この歌は入っていますよ。」との返事。早速購入して聴いたところ,上の曲を含め,本当にどの曲も素晴らしい出来で,もっと早く手に入れておけばよかったと後悔したくらいだ。かのカークビーが波多野睦美さんの歌を聴いたことがあるかどうかは分からないけれども,きっと「う〜ん。あなたもなかなかやるわね。」と言うに違いない。リュート・ソロの曲も含めて全15曲全部よいので,耳を傾けているとあっという間に時間がたってしまう。内容のよさはもちろんのこと,珍しい,箱とその美しいカバーデザイン,充実した解説(この紙まで凝っている),ディスクそのもののデザインもおしゃれ,と細部まですべてにわたって「芸術的」なCDは世界を見ても稀有でないか。

■サリー・ガーデン

(PARDON TH4830)

これは,上のダウランドの姉妹CDともいえる,波多野睦美さんとつのだたかしさんのコンビによるCDで,イギリスのさまざまな伝承曲の中でも「愛の歌」をたっぷり収めている。波多野睦美さんの美声と,曲によって敏感にスタイルを変える歌い方は,曲の特徴を見事に捉えているし,素晴らしい伴奏もそれを強力に支えている。ゲスト参加しているリュート以外の古楽器の雰囲気もいい。1曲好きな曲をあげよと言われれば,やはりこのCDのタイトルにもなっている「サリー・ガーデン」。聴いてほっとする曲,懐かしさを感じる曲というのは,まさにこういう曲のことを言うのだろう。「スカボロー・フェア」は,あのサイモン&ガーファンクルのヒット曲と関係あるのだろうか? 似ているが,こちらの方が物悲しい。さらに興味があるのは「はしぼぞがらす」というコミカルな曲が,マザー・グースの「Do

You Know the Muffin Man?」という歌とメロディーやリズムがそっくりなことである。何か起源に共通したものがあるのだろうか。

■古歌

(PARDON TH5133)

日本古楽界最高のコンビ,メゾ・ソプラノの波多野睦美さんとリュートのつのだたかしさんを中心としたメンバーによる何度聴いてもしみじみとした味わいのある「古歌」のアンソロジー。中世フランスのマショーに始まり,イタリア初期バロックのモンテヴェルディに終わる18曲の中には,ところどころに美しいリュート・ソロの曲も配され実に多彩なプログラム。英国人作曲家ではルネサンス期の曲が5曲(ダニエル1曲,ダウランド4曲)入っており,私はやはりダウランドの3曲の歌が好きである。ダウランド特有のメランコリーが満喫できる「いとしい人よ,もしきみが」,明るく高貴な抒情を湛えた「羊飼が木陰で」,ヴィオラ・ダ・ガンバの美しいオブリガート伴奏が印象的な「去れ,夜ごとの悩みよ」。CDの帯にある「心を潤す忘れがたい音楽」という宣伝は本当である。

■The English Lute Song

(DORIAN DOR90109)

大分昔のこと「英国リュート歌曲集」というCDのタイトルと,ジュリアン・ベアードとはいったいどんなソプラノ歌手なのか?という興味に惹かれて思わず買ってしまった1枚。それ以来の愛聴盤である。まず,カークビーのような天使の歌声というわけにはいかないけれども,ちょっと低めの声でしみじみと歌うベアードの歌唱が素晴らしい。次に選曲のよさ。ダウランドやキャンピオンに比べるとマイナーなロバート・ジョンソンの曲を中心にたっぷりと27曲が収められているが,このジョンソンの曲と言うのがどれも実によい。また,作曲者不詳の歌が8曲歌われているが,これがまたよい。この中には,例の「柳の歌」もあり,デラーとは全く違った,さらっとした歌い方でしかも余情がある。これを聴くだけでもこのCDを買う価値がある。

■Greensleeves. A Collection of English Lute Songs

(DORIAN DOR90126)

上であげたジュリアン・ベアードのリュート歌曲集の続編ともいうべき1枚。こちらの方にはモーリー,ダウランド,キャンピオンといった有名作曲家の歌も多く,全部で25曲が収められている。CDタイトルの「Greensleeves」は目玉に恥じない歌いぶり(これを聴くと,中学校時代毎日放課後が終わるとき,全校中にこの曲が大音量で流されたのを思い出してしまうのが難点であるが)。ダウランドの曲では,「To see, to hear, to touch, to kiss…」と恋人に甘く語りかけるラヴ・ソング「Come Again」が絶品。しかしこのCDで一番すばらしいのはキャンピオン。"Never Weather-Beaten Sail(嵐に打たれた帆船)"はこのページのBGMです。この歌の高貴な叙情は,星の数ほどあるリュート歌曲の中でもひときわ輝いている。こういう曲はやはりソプラノの声で聴きたい。最近NAXOSがキャンピオンのリュート歌曲集を出したが,ソプラノではなく,カウンターテナーを起用して録音したのは,洞察力に富むこのレーベルにしては珍しくミスだったのではないかと私は思っている。

■エリザベス朝とジェームズ朝のコンソート・ミュージック

(LINN CKD 011)

エリザベス朝とジェームズ朝の時代は,シェイクスピアに代表されるがごとく英国の文化が一つの頂点を迎えた時代であった。この時代の音楽は実に幅広く多彩であり,タリスやバードの荘厳な教会音楽がある一方で,ダウランドに代表されるリュート伴奏付きのメランコリックな世俗歌曲もある。このアルバムは,ソプラノによって歌われるモーリーの有名な"Now is the Month of Maying"に始まり,バリトン・ソロの歌やインスツルメンタルの合奏曲などを挟み全20曲を収録。最後はソプラノとバリトンの楽しい重唱曲,メルヴィルの"O Lusty May"で終わる。この時代の歌をソプラノで聴くのが大好きな私としては,HYPERIONレーベルでもおなじみの名ソプラノ,キャサリン・ボットが澄んだ美しい声でたっぷりと歌っているのが嬉しい。とくに最初の曲を含めて3曲入っているモーリーが聴きどころ。"It Was a Lover and His Lasse"の何という楽しさ!ヴァイオリン,ヴィオール,チター,バンドラなどによる合奏音楽も雅でこの時代の雰囲気満点である。このアルバムの成功は,ニュー・ロンドン・コンソートを指揮するフィリップ・ピケットの選曲,アレンジ,曲の配列の妙によるところも大きいだろう。スコットランドのオーディオ・メーカー,LINNによる盤だけに,1992年の録音だが音質は抜群で,伸びやかな声と楽器の美しさを堪能できる。

■緑の森の木陰で −森にまつわる世俗音楽集

(NAXOS 8.553442)

中世のイギリスでシャーウッドの森を舞台に活躍した伝説の英雄ロビン・フッド。その人気は昔から今に至るまで衰えることを知らない。このCDは,そのロビン・フッドを直接・間接のモチーフにしたイギリス中世〜ルネサンス期の楽しい世俗音楽集である。素朴な歌(ソプラノ)あり,民俗的な楽器(とくに太鼓とパイプ)が大活躍するダンス曲ありと,バラエティーに富んだ28曲のプログラムと,生き生きとした演奏で最初から最後まで楽しませてくれる。1曲1曲はせいぜい2〜4分の短いものばかりであり,作者不詳の曲が多いが,なかには音楽書法的にきわめて充実した曲があって耳を奪われる。たとえば,大作曲家コーニッシュ(1468頃-1523頃)の「ああ,やさしいロビン」は,伴奏共々しみじみとした情感に溢れたすばらしい歌である。作者不詳の「ロビン・フッドの結婚式」も結婚式らしくない?哀愁のただようメロディーが泣かせる。タイトル曲の「緑の森の木陰で」は楽しいダンス曲。あと1曲だけあげるとすれば,うきうきするような楽しい歌「ロビン・フッドと短衣の修道士」だろう。このCDを聴いてロビン・フッドのことがもっと知りたくなった方は,「ロビン・フッド物語」(上野美子 著/岩波新書)を一読されることをお薦めしたい。

■エリザベス朝の歌曲とコンソート音楽

(NAXOS 8.554284)

たとえば映画「エリザベス」,BBS制作の「シェイクスピア・ドラマ・シリーズ」などでは,典雅なエリザベス朝の宮廷音楽が奏でられ,優雅に着飾った貴族達がダンスを踊るシーンが出てきて見る者の憧れを誘う。実際のエリザベス朝時代は,典雅とはかけ離れた,血生臭い政争と宗教的対立が渦巻いていた激動の時代だったわけであるが,音楽の方は違う。優美な音色をもつヴィオールの合奏音楽や,いかにも英国的メランコリーに彩られた歌曲は現代の喧騒を忘れさせてくれる心の清涼剤ともいうべき音楽である。このCDでは,ヴィオール合奏曲の微妙な転調と美しいハーモニー,ヴィオールの伴奏による美しい歌がたっぷり楽しめる。どの曲もいいが,たとえばパーソンズ「みじめで愚かなこの私」やバード「私が直ぐ死ぬのを禁じるのは誰」といった歌は,400年の時を超えて心に強く訴えかけるものを持っている。演奏の方も,ローズ・コンソート・オブ・ヴァイオルズの完璧な合奏力と,メゾ・ソプラノのキャサリン・キングのちょっと憂いを帯びた澄んだ声が特筆すべき素晴らしさである。

■イギリスのマドリガル集

(Fan House 28ED-7025)

タリスやバードの宗教曲をちょっと軽い気持ちで聴いてみようとは思わないが,世俗音楽のマドリガルだったら気楽に耳を傾けることができる。昔LPで愛聴したキングズ・シンガーズのマドリガル集は,メンバーの技術が抜群な上に,明るくちょっと軽めの曲が多く選ばれており,ポップスの乗りで楽しく聴けたものだった。アマリリス・コンゾートによるこのマドリガル集は,まず混声ということで男声だけのキングズ・シンガーズと決定的に違うが,それだけにキングズ・シンガーズに比べて幅広い種類のマドリガルを取り上げている。モーリーやウィールクスのアップテンポのバレットから,ゆったりとしたポリフォニーが流れていく,ウォードやウィルビーのしみじみとした曲までバラエティーに富んでいる。メンバーの技術の冴えも抜群で,ハーモニーが本当にきれい。下で紹介したNAXOS盤に収められているギボンズの名曲「The silver swan」も入っていて,こちらの方が深みがある。

■Sitting by the Streams: Psalms, Ayres and Dialogues by HENRY LAWES

(HYPERION CDA66135)

Henry Lawes(1596-1662)は,ヴィオール音楽の作曲家として名高いWilliam Lawes(1602-1645)の実兄である。彼は弟の陰に隠れてこれまで不当に低い評価しか受けてこなかった(録音もほとんどない)が,この選曲・演奏共にすばらしいCDが,兄Henryの弟Williamに劣らぬ作曲家としての力量を証明しているといえるだろう。このCDに"Psalms, Ayres and Dialogues"(賛美歌,アリア,対話音楽)という副題が付いていることからもわかるように,弟のWilliamが器楽合奏曲を得意としたとすれば,Henryは声楽曲を得意とした。「賛美歌」と聞いてちょっと堅苦しい声楽曲を想像する方もいるかもしれないが,そのようなことは全くない。このCDには宗教的な曲と世俗曲を合わせて17曲が収められているが,いずれの曲も,ヴァイオリンとオルガン,あるいはリュートを伴奏にした(独唱曲,重唱曲または少人数の合唱曲と考えればよい(無伴奏の重唱曲であるDialogueも1曲ある)。CD冒頭の賛美歌104番による"My soul the great God's praises sings”を聴いて美しくちょっと物悲しい旋律に惹きこまれてしまった。最後の曲で賛美歌137番による"Sitting by the streams"(このCDのタイトル)に至るまで英国ルネサンス特有のメランコリーに溢れた短調の曲が多い。この点では先輩のギボンズに通ずるものがあるが,Henry Lawesの歌の旋律はもっと直截人の心の琴線に触れるような哀しみを持っている。私の好みでいえば,むしろギボンズの賛美歌よりもおもしろい。曲も粒揃いだが,アントニー・ルーリー指揮コンソート・オブ・ミュージックの演奏も実に見事。とくにエマ・カークビーの澄んだ歌声にはいつもながら惚れ惚れとする。彼女が独唱している,文字通りひばりがさえずるような"The Lark"や,深い悲しみが感動的な"The mournful lovers”のすばらしさ!

■Hark! Hark! the lark Music for Shakespeare's Company

(HYPERION CDA66836)

シェイクスピアの劇を上演した(作家であり俳優でもあったシェイクスピア自身ももちろんメンバーであった)一座は,パトロンの交代とともに頻繁にその名称を変えた。1594にできた「宮内大臣一座」は,(それまでにも何度か名称を変えたが)1603年のエリザベス女王の死去とジェームズ一世の即位に伴い,「国王一座(The King's Men)」と改称し,1642年の内乱まで活発な公演活動を続けた。国王一座は,俳優だけでなく多くの歌手や楽器奏者を抱えていた。エリザベス朝時代には,劇の上演時にこれらの「音楽家」が果たす役割はきわめて限られていたが,1609年以降の上演では音楽の役割が飛躍的に高まり,それに並行して特定の劇のために作曲された歌曲や器楽曲(多くは舞曲)のレパートリーが急速に充実を見せる。したがって,シェイクスピアだけに関して言うならば,一座が彼の劇作品上演用に持っていたレパートリーは,1609年以降の後期劇作品「シンベリン(1609)」,「冬物語(1610)」,「テンペスト(1611)」のための曲に限られている。

このCDには全部で29曲の劇のための歌曲と器楽曲がほぼ時代順に収められているが,シェイクスピア劇のための曲は初めの5曲(「シンベリン」1曲,「冬物語」1曲,「テンペスト」3曲)で,いずれも当時の有名作曲家ロバート・ジョンソンが作曲している。ジョンソンは,シェイクスピア以後(なにせシェイクスピアは一財産できると一座をやめて故郷に帰ってしまうので)の劇作品のためにもたくさんの曲を書いており,そのうちこのCDにはあわせて12曲の曲が収録されている。ジョンソンのスタイルは,基本的には英国のリュート・ソングの伝統にのっとったものだが,劇の中で演奏されるということを考慮してか,ダウランドのリュート・ソングなどと比べると,より動的である。CDのタイトルにもなっている「Hark! Hark! the lark」は,「シンベリン」のドーカス(テノール)が歌う朗唱風の劇的なソング。うちの子供は,この曲の冒頭でテノールが「ハ〜ハハハハハハ〜ク」と声を張り上げるのを聴いてすっかりおびえてしまった。私はジョンソンの作曲がうまいと思うのだが…「テンペスト」のエイリアル(ソプラノ)が歌う「Full fathom five」はゆったりと美しいチャーミングなアリア。「Where the bee sucks」は,同じくエイリアルが歌うメロディアスで愛らしい曲。シェイクスピア後の劇にもジョンソンは色々と楽しい曲を書いている。たとえば,「Arm, arm! the scouts are come in」には,「ダバダバダ」とか「タラララララ」という愉快なフレーズが出てくるし,「魔女」という劇のための「Come away, Hecate」は男声と女声のコミカルなデュエットで,裏声や猫なで声?が効果的に使われている。これで終わったと思っていたら,弦楽器が一斉に奇妙なトリルを奏する「魔女のダンス」へと続く。もちろんジョンソンは「まともな」リュート・ソングも書けるのであり,「Care-charming sleep」などは,きわめてダウランド的なメランコリックで美しいソング。

ジョンソンのあとを継いで1630年代に一座のために多くの曲を書いたのがウィリアム・ロイスで,彼の曲もまた諧謔味溢れるおもしろさが持味。「The cats, as other creatures do」では,ソプラノ2人とバリトンが次々に「ミャーオゥ!」と猫の鳴き声を真似るところがあって(どんな顔をして歌っているか見たい),思わずニヤリとさせられる。ソングのことばかり書いてきたが,4曲収録されているサイモン・アイブスの器楽曲にも注目したい。とくに4楽章からなる「組曲ト短調」は美しい曲だ。パーセル得意の「ト短調」の室内楽曲に負けない美しさだ。

もうお分かりのように,このCDはきちんと座って大まじめに聴くというより,大らかな気分で気楽に聴くほうがはるかに合っている。小田島雄志氏訳の「テンペスト」を読みながら聴くのもいいだろう。ソプラノのキャスリーン・ボット,ジュリア・グッディングをはじめとするHYPERIONおなじみのベテラン歌手や奏者たちが,古きよき時代のイングランド民衆が楽しんだのと同じように私たちを楽しませてくれる。

■Shakespeare Songs and Consort Music

(HMA 190202)

アルフレッド・デラーの名前をはじめて聴いたのは,中学のときだったか高校のときだったか忘れた。当時の私は古楽などというものにほとんど関心はなく,貴重なおこづかいを訳の分からぬ古楽のLPを買うのに使うなどということは毛頭考えなかったのだが,皆川達夫氏がレコード芸術誌上でデラーの死を悼む文章を書いていたのを目にし,「デラーというのはそんなに偉い人だったのか。」と妙に感心した記憶だけが残っている。そのままずっと時がたち,デラーの名前はずっと気にはなっていたが,数年前このCDを聴くまで一度もまともに彼の遺した録音を聴くことはなかった。はじめて聴いたときには,現在活躍しているカウンターテナーのスタイルとは随分違うなという印象をもった。歌うというよりは,言葉を慈しむように語るといったらよいのか。このようなデラーの「語る歌」は,明るい曲よりも暗い曲,活発な曲よりも沈潜する曲で無比の説得力を持つ。「オセロ」のデズデモーナが歌う「柳の歌」の"O willow, willow,willow..."をこれだけ「悲しく」歌える人はもう出てこないのかもしれない。

■ギボンズ(1583-1625):コンソート及び鍵盤音楽,歌とアンセム

(NAXOS 8.550603)

ギボンズという作曲家の名前を最初に知ったのは,昔読んだ奇人ピアニスト,グレン・グールドの伝記においてであったろうか。しかし,あのグールドがギボンズの鍵盤曲をなぜ好んで弾いたのか私にはよく分からなかった。しかし,このCDを聴くと,ギボンズの鍵盤曲は,グールドが偏愛するバッハのフーガこそないけれども,非常にかっちりとした感じで,抒情よりも構成が勝っていると言う感じがする。一方,同じ器楽曲でもヴィオールの合奏曲になると,ゆったりとした哀愁を帯びた曲が多くなる。私としてはこちらの方が好きだ。ヴィオールを伴奏にした声楽曲もいい。特に「Dainty

fine bird」と有名な「The silver swan」。このCDはちょっといろんな種類の曲をごちゃ混ぜにしすぎている気もするが,オールラウンド・コンポーザー,ギボンズの魅力を1枚で味わうには好適だ。

■The Field of Cloth of Gold

(AMON RA CD-SAR 51)

16世紀前半に英仏でそれぞれ絶対君主として君臨していたヘンリー八世とフランソワ一世は,1520年に"The Field of Cloth of Gold"で面会した。それぞれ5000人の廷臣を連れての一大イベントであったと考えられている。英仏両王の会談は政治的には全く得るところがなかったが,文化的には多くの実りをもたらした。お伴の音楽家が互いに相手の国の音楽を聴き,刺激を与え合った。このアルバムは,会談時に実際に奏された音楽を再現するというよりも,当時の英仏両国の音楽スタイルがどのように違っていたかを明らかにすることを第一の目的としている。英仏の声楽曲・器楽曲合わせて全14曲が収められており,それぞれの曲は長くても7分という短いものである。英仏の音楽を聴き比べて分かるのは,明らかにフランスの音楽の方が「モダン」な響きがするということである。そのモダンなフランス音楽の代表がシャンソンやダンス音楽であり,軽やかでしゃれた感じの曲が多い。一方,英国の音楽の響きは中世的で(1520年という年代はバードやダウランドが活躍する時代よりも大分前である),少し暗く,引きずるような感じの音楽といったらよいだろうか。

アルバムは"sackbut"(昔の低音ラッパ)と太鼓による軍楽に始まり,軍楽で終わる。音楽の質という点からいえば,英国ではコーニッシュの歌"Adieu mmy hearts lust"がヴィオール伴奏共にしみじみとした味わいで感銘深く,フランスでは作者不詳のシャンソン"L'amour de moi"のメロディーが美しい。音楽好きで知られたヘンリー八世がつくった曲も何曲か収められているのも興味深い。演奏はMusica Antiqua of London。メゾ・ソプラノのJennie Cassidyのクリアーな声とヴィオールの合奏が美しい。

■ウィリアム・ローズ(1602-1645):五声のコンソート・セット イ短調,ハ短調,ハ長調,ト短調; 四声のヴィオールのためのファンタジア ハ短調; アリア 5曲

(CHANNEL CLASSICS CCS15698)

英国ルネサンス期には,パーセルをはじめとして多くの作曲家がヴィオールのために優れた音楽を書いたが,その中でもウィリアム・ローズはヴィオール音楽のスペシャリストといってもよいだろう。兄のヘンリー・ローズが教会音楽家として名を成したのとは対照的に,弟のウィリアムの方はひたすらヴィオール音楽の可能性を追究していた。フランス・バロックでいえば,マラン・マレに相当する作曲家といってもよいかもしれないが,自身ヴィオラ・ダ・ガンバの卓抜した名手であったマレが主にソロの曲を作曲したのに対して,英国の伝統に生きたウィリアム・ローズは合奏曲を中心に作曲した。各音域を担当するヴィオーやヴィオラ・ダ・ガンバは,互いに完全に融合し,一つの美しい響きを聴かせている。しかしローズのヴィオール合奏曲は,響きが美しいだけの単調で平板な音楽ではない。短い1曲1曲ごとに,メロディー,リズム,テンポ,音の強弱などに繊細な工夫が凝らされ,フーガなどの技法も駆使されている非常に変化に富んだ音楽である。何回も聴けば聴くほど,よさが感じられてくる「スルメのような」味のある音楽。パーセルでも名演を聴かせているファンタズムによる演奏は切れがよくて若々しい。ヴィオールやヴィオラ・ダ・ガンバの美しい音色を残響豊かに捉えた録音も優れているし,ジャケットやCDそのもののデザインも洒落ている。

■ヒューム(1580-1645):「音楽のユーモア」/「詩的音楽」から

(GLOSSA GCD920402)

ヴィオール作曲家として有名なウィリアム・ローズより20年ほど早く生まれ,ギボンズと同世代に属するスコットランド人の作曲家トビアス・ヒュームの名は,一部の古楽ファンを別にすれば,決してポピュラーとはいえない。実は彼の本職は作曲家ではなく,「将軍」であり,"Captain

Tobias Hvme"と呼ばれたのである。その「兼業作曲家」ヒュームが出版したヴィオールの曲集が"Musicall

Humors(音楽のユーモア,1605年)"と"Poeticall Musicke(詩的音楽,1607年)"であった。このCDには,その中から選曲された28曲が収められているが,楽器の編成は様々で,10台以上のヴィオールで奏される大規模な合奏曲から,ヴィオール1台で奏されるソロの曲もある。ヒュームのヴィオール曲は,当時としては前衛的で,リズムや音の強弱の変化が大きく,突然の休止や速いパッセージ,最強奏が耳を驚かせる。CDの解説にはヒュームの精神異常性が作品に影響を与えたとの記述があるが,そのことがヒュームの斬新なヴィオール音楽の価値を減じるものではない。それにしても,タリス,バード,ダウランド,ヒューム,ローズと続くルネサンス期イギリスのヴィオール音楽の豊かさには驚くばかりだ。演奏者のLABYRINTOというヴィオールのグループを聴いたのは初めてであるが,弱音から強音まで非常に抑揚が大きく,キレのいい演奏をする。録音が素晴らしいこともあるのだろうが,どのヴィオールもたっぷりと鳴っている。こういう演奏はダイナミックなヒュームのヴィオール曲にぴったりだ。特別にゲスト参加している英国古楽界の名ソプラノ,エマ・カークビーが歌う3曲の歌はファンなら聴き逃せない。"Cease

leaden slumber"のメランコリックナ情感,"Fain would I change that

note"の明るく澄んだ歌,"What greater griefe"の劇的な感情表出。

■IN NOMINE

(AMON RA CD-SAR 29)

ヴィオール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)のくすんだ渋い響きは,英国の風土や英国人の感性にあっているのか,ルネサンス〜バロック期にかけて多くの合奏曲がつくられている。このCDはタリスを中心とした16世紀英国の作曲家によるヴィオール曲を集めたものである。タリスのほかにも,タイ,バード,タヴァナーなど英国のルネサンスを代表する大作曲家の作品も収められている。一曲一曲は2〜3分のきわめて短い曲が多いのだが,いろいろな音域のヴィオールがあるときは一つに融合して,あるときは分かれて自己を主張しながら,きめの細かい音楽を紡いでいくところはヴィオール合奏曲の醍醐味である。

■甘き調和の楽音 −イギリス・ルネサンスのリコーダー音楽−

(Po POCL-1355)

アムステルダム・ルッキ・スターダスト・クァルテットによるイギリスルネサンス期のリコーダー音楽集。4人とも技術が驚異的な上に,弦楽器に遜色なく滑らかに旋律線を奏するのは見事としかいいようがない。音楽としては,バードの2曲入っているファンタジアが繊細だ。10分以上という最も長いロバート・カーヴァーの曲と演奏の充実ぶりもすばらしい。

■English Country Dances

(SAYDISC CD-SDL 393)

John Playford (1623-1686)は1651年に英国ではじめてカントリー・ダンスに関する音楽書"English Dancing Master"を出版した音楽出版業者である。この本は曲(楽譜)だけでなく,ダンスの実際の踊り方を記したものであった。Johnの仕事は息子らによって引き継がれ,版が改められるたびに収録曲も増えていった。このCDでは第1版(1651年)から第12版(1703年)に至る足かけ半世紀にわたって収録されたダンス曲が演奏されている。演奏しているThe Broadside Bandのメンバーは僅か4人だが,実に多芸多才で曲によって弾く楽器を次から次へと変えている。登場する楽器はヴァイオリン,ヴィオール,リコーダー,フラゴレット,フルート,ハープシコード,リュート,マンドリン,チター,ダルシマー…と10種以上に上る。初期の版に収められたダンス曲は伝承曲で,明るく陽気で素朴な曲が多い。時代が進むにつれて,当時の新しい曲を使った「洗練」されたダンス曲が増えてくる。中には大作曲家パーセルの歌曲を編曲したダンス曲もある。昔の英国の村祭りの情景が目に浮かんでくる楽しいアルバムだ。

■ジョン・タヴァナー(c.1490−1545):俗謡「西風」,西風ミサ,ミサ・グローリア・ティビ・トリニタス

(GIMELL CDGIM004)

「西風ミサ」も「ミサ・グローリア・ティビ・トリニタス」も演奏時間30分を超える大曲である。歌っているのは,英国ルネサンス期の合唱音楽に定評のあるピーター・フィリップス指揮のタリス・スコラーズである。このCDは元々は別に制作された2枚のCDをカップリングし直したものであるため,「西風ミサ」は1993年の録音,「ミサ・グローリア・ティビ・トリニタス」は1984年の録音と,その録音時期には約10年の開きがある。この間にはメンバーの交替もあったはずだが,タリス・スコラーズの一糸乱れぬ完璧なコーラスには全く変わりがない。どちらのミサでも,大河のように悠然と流れるタヴァナーの美しいハーモニーを堪能させてくれる。「ミサ・グローリア・ティビ・トリニタス」での高音の声部の繊細で少し憂いを帯びた動きはとくに魅力的。後者のミサの方が残響が長めに聴こえるがそれは録音場所の影響であろう。ジャケットのデザインが他のタリス・スコラーズのアルバムと比べてもう一つ安っぽく見えるのがちょっと残念。

■タイ(c1505-?1573):大聖堂の音楽

(HERIOS CDH55079)

タリスやバードの陰に隠れてもう一つ影の薄いタイであるが,その教会音楽は実にすばらしい。「大聖堂の音楽」と題されているだけあって,このアルバムに収められているのは大編成の合唱音楽である。ルネサンス時代の合唱音楽で縦の線(和声)が美しいのはある意味で当たり前であるが,タイの音楽はとにかく横の線(メロディー)が抜群に美しく,しかも変化に富んでいる。それは,たとえばこのアルバムに収められている中で最も大曲である"Mass EUGE BONE (ミサ「よくぞ成せり,良きしもべ」)"冒頭のキリエを聴けばわかる。曲調,テンポ,強弱が曲の途中で大胆かつ繊細に変化し,しかも美しいメロディーに満ちたタイの音楽は,「昔の教会合唱音楽なんて,どうせみんな同じで退屈さ。」と思っている人にこそ是非聴いていただきたい。きっとそのすばらしさを感じていただけるだろう。演奏しているのは,英国屈指の大聖堂であるウィンチェスター大聖堂の合唱団。一聴すればこの合唱団のレベルの高さは明らかだ。大人のコーラスと少年コーラスが絶妙のハーモニーを聴かせる。

■タリス(1505-1585):エレミヤの哀歌

(Gimell CDGIM 025)

10年以上前,ジョスカン・デ・プレの「ミサ・パンジェ・リングァ」でタリス・スコラーズをはじめて聴いたときの感動は未だに忘れられない。それから私はタリス・スコラーズにのめり込んだ。タリスの「タリス」はかなり後の方になってから聴いたCDであったろうか。タリスの音楽は,ジョスカン・デ・プレのような一点の曇りもない予定調和的な美の世界とは,全然違う。ジョスカンを聴く時のようなルネサンス的ポリフォニーの恍惚感に浸らせてはくれない。現代音楽か?と思わせるような激しい半音の不協和音も時々聴こえてくる。それだけに,私は「意識して」タリスを聴く。ジョスカンを聴く時には,「この曲でジョスカンは何を表現したかったのだろう?」などとは全く考えないが,タリスの場合は考える。というより考えてしまう。ジョスカンの音楽のように「完璧」ではないが,タリスの音楽にはより「人間臭さ」がある。エレミヤの哀歌最後の一節「エルサレムよ,あなたの神なる主のもとに戻れ。」を聴いて心動かない人はタリスを聴く必要のない人である。

こぼれ話: 「エレミヤの哀歌」のテキストは,旧約聖書「エレミヤの哀歌」の第1章1-5節から取られている。その1から5までの節番号が,「アーレフ(Aleph)=1」,「ベトゥ(Beth)=2」,「ギーメル(Ghimel)=3」,「ダーレトゥ(Daleth)=4」,「ヘトゥ(Heth)=5」というアレフベートで示されている。数字のなかった旧約聖書時代,アレフベートが節数を表すのに用いられていたわけである。タリス・スコラーズを創設したピーター・フィリップスは,自分のレーベルに「3(ギーメル)」という縁起のよい数字を付けたことになります。

■バード(1543-1623):三つのミサ曲,アヴェ・ヴェルム・コルプス

(Gimell CDGIM 345)

バードは師のタリスに比べればずっと「完成」された音楽を作っている。響きも「ルネサンス的」に洗練されて美しいし,曲の流れにもタリスのようにちょっとゴツゴツとしたところがない。でも,これもほぼ同時代に活躍したイタリアのパレストリーナの平明清澄なミサ曲に比べると,やっぱり暗いというか屈折したところがある。ダウランドもそうだし,なぜこの時代の英国の作曲家は皆こうなるのだろう。この憂愁が英国のルネサンス音楽のたまらない魅力ともなっているわけだが。旧教から新教への交代による宗教的激動の時代が背景にあって,旧教徒のバードも苦しい立場の中で自己の信仰を守りながら素晴らしい曲を書いた,ということがよく音楽書に述べられている。しかし,ピューリタン革命以前の寛大な英国社会がバードに幸いした。権力側も有能な作曲家を信教上の理由で弾圧するような大人げのないことはしなかった。こうした状況は,緊張感をバードに強いたかもしれないが,優れた芸術を生み出すためにはむしろプラスの刺激となったのではなかろうか。こうして英国ルネサンス教会音楽の頂点ともいうべき三,四,五声のミサ曲が生れる。何もいうことはない。タリス・スコラーズの歌唱はいつもながら完璧。モーツァルトのものと同じ曲名で同じように短いアヴェ・ヴェルム・コルプス。こちらもモーツァルトと同様珠玉の小品と呼ぶにふさわしい。

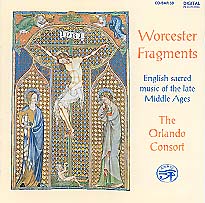

■Worcester Fragments

(AMON RA CD-SAR 59)

このアルバムには「英国中世後期の教会音楽」という副題がついている。この時期のラテン語によって歌われる教会音楽は,残念ながらその多くが散逸していまい,現在も残っているものは少ないという。しかし,いくつかの曲集 −それらは元々ウスターで生まれたために通称"Worcester Fragments"と呼ばれる− が大英図書館,オックスフォードのボードリアン図書館,ウスター大聖堂チャプター図書館に残されており,本アルバムではそれらの現存楽譜に基づいた歌唱がなされている。歌っているオルランド・コンソートは,カウンターテナー,テナー(2人),バリトンの4名からなる男声グループで,これら作曲者不明の短い断片曲の数々を至純のハーモニーで現代に蘇らせている。近代英国の大作曲家エルガーを生んだ街ウスターは,彼の生まれるずっと前にも英国の音楽の発信地であったのである。これは果たして偶然だろうか。