���j�E�Љ�E�v�z

���u�H��̂���p���j�v

�Ό��F�Ɓ@���i�W�p�АV���j��720

�@�p���Łu�H��i�S�[�X�g�j�v���o��Ƃ̉��l���オ��Ƃ����̂͗L���Șb���B�܂��C�����̊ό��n�Łu�S�[�X�g�E�c�A�[�v���g�܂�C�ό��q������Ă���i�|���点�Ă���H�j�̂����m�̎����B�p���͊K���Љ���C�H��ɂ������C�����N���X�̗L���ł�ƂȂ��g���̑�H�삩��C�������������̗H��܂ł��̏o���͂��܂��܂ł���B�{���͎�Ƃ��ė��j��̗L���l�̗H��i��H��j�`�������ƂɁC�����ȗ��̉p���̗��j�Ǝ��ۂɗH�삪�o��i�Ƃ����j�n��H�������j�[�N�ȃS�[�X�g�`���I�s�ł���B

�@�p���Łu�H��i�S�[�X�g�j�v���o��Ƃ̉��l���オ��Ƃ����̂͗L���Șb���B�܂��C�����̊ό��n�Łu�S�[�X�g�E�c�A�[�v���g�܂�C�ό��q������Ă���i�|���点�Ă���H�j�̂����m�̎����B�p���͊K���Љ���C�H��ɂ������C�����N���X�̗L���ł�ƂȂ��g���̑�H�삩��C�������������̗H��܂ł��̏o���͂��܂��܂ł���B�{���͎�Ƃ��ė��j��̗L���l�̗H��i��H��j�`�������ƂɁC�����ȗ��̉p���̗��j�Ǝ��ۂɗH�삪�o��i�Ƃ����j�n��H�������j�[�N�ȃS�[�X�g�`���I�s�ł���B

�@�{����ǂ�ōŏ��ɕ��������z�́C�{���ɉp���j�͐N���C�s�E�C�ÎE�C���Y�C���͓����̗��j���Ƃ������Ƃ��B�f��u�G���U�x�X�v�̂ǂ�ǂ�Ƃ������Ȃ܂��������E���v���o�����B�p�����u�a�m�v�̍��ɂȂ����̂̓��B�N�g���A���ȍ~�̂��ŋ߂̘b�ɉ߂��Ȃ��Ƃ������Ƃ��悭�킩��B���{�̐퍑����̂ق�����قǐa�m�I�Ɋ�������B�Ƃ��낪�C�s�K�Ȏ��ɕ��������҂�����ŗH��ƂȂ����Ƃ���Ɍ��Ȃ܂������͏����C�ނ��냆�[�����X�ȑ��݂ɂȂ�Ƃ��낪�p���炵���B���͎c�O�Ȃ���p���؍ݒ��ɗH��ɂ͏o��Ȃ������i�H��̏o�����ȌÂ����~����h�����͖K�˂����j�B�{�������ȏ��ɂ��āu�H��v�����`�[�t�ɂ����p�����s���v�悷��̂��ꋻ���낤�B

���u�C�M���X�E�l�Ȃ��v

����ď��@���i�����Ёj��1,900

�@���{�ł͐E�l�̐̂Ȃ���̎�d���������悤�Ƃ��Ă��邪�C����͉p���ł������炵���B���{�̎�������E�l�̎�ƂɈ��ɂ̔O������C��ނ𑱂��Ă����Ƃ̉��쎁���C�Ƃ����ς��ĉp���̐E�l������O�O�Ɏ�ނ��������[���m���t�B�N�V�����B�����E�l�Ƃ����Ă��C���������{�Ɖp���ł͂�����̂��Ⴄ�B�{���ł́C�r���M�E�l�CⴐE�l�i�\���̎ʐ^�j�C�B�b��C��i�ӂ����j�Â���E�l�C�R���N���M�E�l�C�o�X�P�b�g�E�l�C���������t�C���̒b�艮�̂W�l�̐E�l�����グ���Ă��āC���������C�C�s�C��Ƃ�����Ă����B���R���N���M�i���ŏ���l�p�̏����ȏM�j�Ȃǂ́C�����̂��ǂ�Ȃ��̂����{�ł͑z�����ɂ����̂ŁC�ʐ^��}����p���Ē��J�ɉ������Ă���B�p���̃J���g���[�I�s�͐��������C�����ăE�F�b�W�E�b�h�̍H�[�Ȃǂœ����E�l���Љ���{�����邪�C�c�ɒ��Ő̂Ȃ���̎�Ƃ��Ђ�����Ǝ���Ă���p���̐E�l�ɃX�|�b�g�Ă��{�͖{�������߂Ă��낤�B�ǂ̐E�l�̘b�ł��C�v���t�F�b�V���i���ȍI�̋Z����̓I���ڍׂɏЉ��Ă��芴�Q����B�{���ŏЉ�ꂽ���܂��܂ȐE�l�Ƃ̓��������ɂ킽���ď����܂���悤�ɂƋF�炸�ɂ͂����Ȃ��B

�@���{�ł͐E�l�̐̂Ȃ���̎�d���������悤�Ƃ��Ă��邪�C����͉p���ł������炵���B���{�̎�������E�l�̎�ƂɈ��ɂ̔O������C��ނ𑱂��Ă����Ƃ̉��쎁���C�Ƃ����ς��ĉp���̐E�l������O�O�Ɏ�ނ��������[���m���t�B�N�V�����B�����E�l�Ƃ����Ă��C���������{�Ɖp���ł͂�����̂��Ⴄ�B�{���ł́C�r���M�E�l�CⴐE�l�i�\���̎ʐ^�j�C�B�b��C��i�ӂ����j�Â���E�l�C�R���N���M�E�l�C�o�X�P�b�g�E�l�C���������t�C���̒b�艮�̂W�l�̐E�l�����グ���Ă��āC���������C�C�s�C��Ƃ�����Ă����B���R���N���M�i���ŏ���l�p�̏����ȏM�j�Ȃǂ́C�����̂��ǂ�Ȃ��̂����{�ł͑z�����ɂ����̂ŁC�ʐ^��}����p���Ē��J�ɉ������Ă���B�p���̃J���g���[�I�s�͐��������C�����ăE�F�b�W�E�b�h�̍H�[�Ȃǂœ����E�l���Љ���{�����邪�C�c�ɒ��Ő̂Ȃ���̎�Ƃ��Ђ�����Ǝ���Ă���p���̐E�l�ɃX�|�b�g�Ă��{�͖{�������߂Ă��낤�B�ǂ̐E�l�̘b�ł��C�v���t�F�b�V���i���ȍI�̋Z����̓I���ڍׂɏЉ��Ă��芴�Q����B�{���ŏЉ�ꂽ���܂��܂ȐE�l�Ƃ̓��������ɂ킽���ď����܂���悤�ɂƋF�炸�ɂ͂����Ȃ��B

���u�C�M���X�����������ȁv

��c���q�@���i�����V���j��700

�@18���I�����烔�B�N�g���A������ɂ����āC�p���ł́u�삯�������v��������ł������Ƃ����̂͗L���Șb�ł���B�C���O�����h�ł͌�����������Ȃ��J�b�v���������@���ɂ₩�������X�R�b�g�����h�ւƌ������C���܂��č����̃O���g�i�E�O���[���Ƃ��������ȑ��Ō��������������̂������B���̂��Ƃ���C�p���́u�삯�������v�́u�O���g�i�E�O���[�����v�ƌĂ�Ă��邪�C�������낢�͎̂��オ�����āC�K�������삯�����̕K�v���Ȃ��Ȃ����P�[�X�ł��u�O���g�i�E�O���[�����v��������J�b�v�����Ȃ��Ȃ炸�C���݂ł͉p������̌�������Ƃ��Ĕ��W���Ă���Ƃ������Ƃł���B���̗��j�I�E�Љ�I�w�i�͖{���̑�R�͂ɏڂ����B�p���w���D���Ȏ҂ɂƂ��ẮC��S�͂́u�u�삯�������v���猩��19���I�C�M���X���w�j�v���������낢�B�I�[�X�e�B���C�f�B�P���Y�C�G���I�b�g�C���C���h�Ƃ����S�l�̗L����Ƃ����グ�C�ނ�̍�i�Łu�삯�������v���ǂ̂悤�Ɏ��グ���Ă��邩�Љ��Ă���B�p���́u�삯�������v�ɂ��ĐG�ꂽ�{�͌����Ă͂��߂Ăł͂Ȃ����C�u�삯�������v�����ɏœ_���i���ď����ꂽ�{�͓��{�ł͏��߂Ăł͂Ȃ��̂��B���j�t�@���C���w�t�@���̗����ɂƂĂ��������낢�Ǖ��ł���B���҂��u�삯�������v���������邫�������̓I�[�X�e�B���́u�����ƕΌ��v��ǂ��Ƃɂ������Ƃ�������C���������낢��ȓǂݕ����ł�����̂��B���ꂪ�܂��y�����̂����B

�@18���I�����烔�B�N�g���A������ɂ����āC�p���ł́u�삯�������v��������ł������Ƃ����̂͗L���Șb�ł���B�C���O�����h�ł͌�����������Ȃ��J�b�v���������@���ɂ₩�������X�R�b�g�����h�ւƌ������C���܂��č����̃O���g�i�E�O���[���Ƃ��������ȑ��Ō��������������̂������B���̂��Ƃ���C�p���́u�삯�������v�́u�O���g�i�E�O���[�����v�ƌĂ�Ă��邪�C�������낢�͎̂��オ�����āC�K�������삯�����̕K�v���Ȃ��Ȃ����P�[�X�ł��u�O���g�i�E�O���[�����v��������J�b�v�����Ȃ��Ȃ炸�C���݂ł͉p������̌�������Ƃ��Ĕ��W���Ă���Ƃ������Ƃł���B���̗��j�I�E�Љ�I�w�i�͖{���̑�R�͂ɏڂ����B�p���w���D���Ȏ҂ɂƂ��ẮC��S�͂́u�u�삯�������v���猩��19���I�C�M���X���w�j�v���������낢�B�I�[�X�e�B���C�f�B�P���Y�C�G���I�b�g�C���C���h�Ƃ����S�l�̗L����Ƃ����グ�C�ނ�̍�i�Łu�삯�������v���ǂ̂悤�Ɏ��グ���Ă��邩�Љ��Ă���B�p���́u�삯�������v�ɂ��ĐG�ꂽ�{�͌����Ă͂��߂Ăł͂Ȃ����C�u�삯�������v�����ɏœ_���i���ď����ꂽ�{�͓��{�ł͏��߂Ăł͂Ȃ��̂��B���j�t�@���C���w�t�@���̗����ɂƂĂ��������낢�Ǖ��ł���B���҂��u�삯�������v���������邫�������̓I�[�X�e�B���́u�����ƕΌ��v��ǂ��Ƃɂ������Ƃ�������C���������낢��ȓǂݕ����ł�����̂��B���ꂪ�܂��y�����̂����B

���u�p����͕���v

�X�@��@���i�͏o���[�V�Ёj��2,900

�@���҂͏��_�Łu���[���b�p�̏����ł͂قƂ�ljߋ��̂��̂ƂȂ�����͐��x���C�Ƃ�C�M���X�ł͐��������C���@�Ƃ��킸�Ï�Ƃ��킸���X�X�ɂ܂Ŗ�͈�t�Ƃ������̍��Ȃ�ł͂̏�i�c�v�Əq�ׂĂ���B�{���́C�p���̖�͐��x�ɋ����������C�p���e�n�̎j�Ղ�K�˂C���̒n�ɂ��Ȃ�͂��ڂ��������������҂��C�C���O�����h�łƂ��ɗR���̂��鎛�@�C��C�ق̗��j���u��́v���L�[���[�h�Ƃ��Ĉ�b�������ł܂Ƃ߂����j�[�N�ȗ��j�Ǖ��ł���B

�@���҂͏��_�Łu���[���b�p�̏����ł͂قƂ�ljߋ��̂��̂ƂȂ�����͐��x���C�Ƃ�C�M���X�ł͐��������C���@�Ƃ��킸�Ï�Ƃ��킸���X�X�ɂ܂Ŗ�͈�t�Ƃ������̍��Ȃ�ł͂̏�i�c�v�Əq�ׂĂ���B�{���́C�p���̖�͐��x�ɋ����������C�p���e�n�̎j�Ղ�K�˂C���̒n�ɂ��Ȃ�͂��ڂ��������������҂��C�C���O�����h�łƂ��ɗR���̂��鎛�@�C��C�ق̗��j���u��́v���L�[���[�h�Ƃ��Ĉ�b�������ł܂Ƃ߂����j�[�N�ȗ��j�Ǖ��ł���B

�@��̓I�Ȏj�Ղ̘b�ɓ���O�ɁC�\���m���Ƃ��āu�吹�����z�Ƃ��̌����v�Ɓu��͉@�v�̏͂��u����Ă���B�{�_�őI��Ă���j�Ղ́C�Z���g�E�W�F�C���Y����C�e���v���E�`���[�`�C�J���^�x���[�吹���C�\�[���Y�x���[�吹���C�E�B���U�[��C�n���v�g���E�R�[�g�C�E�b�h�X�g�b�N�ƃu���i���فC�X�g���g�t�H�[�h�E�A�|���E�G�C���H���C�E�H�[���b�N�C���[�N�E�~���X�^�[�̏\�ӏ��B���{�l�ɂ��Ȃ��݂̐[���ꏊ�������C���łɂ����̎j�Ղ�K�ꂽ�l�ɂ��C���ꂩ��K��悤�ƍl���Ă���l�ɂ��C��ϊy�������e�ƂȂ��Ă���B���ɂ́C�V�F�C�N�X�s�A�Ƃ�L���O���[�J�[�E�E�H�[���b�N���̖�͂ɂ܂��b���Ƃ��ɂ������납�����B������24�y�[�W�ɂ킽���ăJ���[�ʐ^�������ɁC�{�����ɂ������̐}�ł������g���Ă���C���t�ɂ����������ł͕�����ɂ�����͂Ƃ������̂��r�W���A���ɉ������Ă���B���̖{�Ɏ��グ��ꂽ�L���ǂ���Ɍ��炸�C�p���ł͒n���̏����������M���̓@��ɂ��K����͂�����B��̖�͂����ǂ������j�Ɩ�͂̈Ӗ���z�����Ȃ���C��͂��������ƒ��߂Ă݂�̂��C�p���𗷂���y���݂̈�ł���Ƃ������Ƃ����̖{�͋����Ă����B

���u�g������M�Łv

�����Y�@���i�����Ёj��2,500

�@���ł�1981�N�ł��邩��C����20�N���O�̖{�ł��邪�C����ɖ�����邱�ƂȂ��������d�˂��Ă��閼���ł���B�{���ɂ́u�C�M���X���O�|�p�o���v�Ƃ������肪���Ă���B�����ɂ��C�E�B���A���E�����X�̌�������Ƃ������҂炵�����肾���C�{���̘b��̓����X�ɂƂǂ܂�Ȃ��B�^�C�g���ɂȂ��Ă���u�g������M�Łv�́C���҂��A�C�������h�̓c�ɒ��ŘV�k���g������M�ɂ����Ă�����̂����R�ڂɂ������Ƃ���b���n�܂�B�����āC���̓������ݕ����C���҂̓f�B�P���Y�̏�����u�{�Y�̃X�P�b�`���v�ɃN���b�N�V�����N�������ꖇ�̉��C�Ȃ��ؔʼn�u�g������M�ň��ޒj�v�i�{���\���j�̒��ɔ�������B�g�������ފ��i�J�b�v��\�[�T�[�j���C�g���̖��O�ւ̕��y���@�̕ϑJ�Ƌ��ɏ������ς���Č��݂̃J�b�v�E�A���h�E�\�[�T�[�ɂȂ����Ƃ����̂����_�ł��邪�C���҂͒P�Ɏ����グ�ďq�ׂĂ���̂ł͂Ȃ��B���Ƃ��C�����W���[�W�E�I�[�E�F���������X�̑O�ł����ĂƂ������́u������@�v�̐^�ӂ𐄑����Ă���̂��B�g���̈��ݕ��Ɍ��炸�C�p���̖��O�|�p�E�����j�Ɍ����B�ꂷ�邠���鎖�ۂ����҂̑z���͂��h�����C�����ɓǂގ҂̍D��S���h������B�����X�ɂ��W����C���O���b�V���E�`���c�i�v�����e�b�h�E�R�b�g���j��ǎ��̕����j�͒��҂̓��ӂƂ��镪�삾���ɓǂ݉����\�������C���ɂ��p�C�C�v�f�B���O�C�I�����C����l�`�C���B�N�g���A���G�{�C���͂Ȃ��~���[�W�b�N�E�z�[���c�ƒ��҂̋����͂Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ��B

�@���ł�1981�N�ł��邩��C����20�N���O�̖{�ł��邪�C����ɖ�����邱�ƂȂ��������d�˂��Ă��閼���ł���B�{���ɂ́u�C�M���X���O�|�p�o���v�Ƃ������肪���Ă���B�����ɂ��C�E�B���A���E�����X�̌�������Ƃ������҂炵�����肾���C�{���̘b��̓����X�ɂƂǂ܂�Ȃ��B�^�C�g���ɂȂ��Ă���u�g������M�Łv�́C���҂��A�C�������h�̓c�ɒ��ŘV�k���g������M�ɂ����Ă�����̂����R�ڂɂ������Ƃ���b���n�܂�B�����āC���̓������ݕ����C���҂̓f�B�P���Y�̏�����u�{�Y�̃X�P�b�`���v�ɃN���b�N�V�����N�������ꖇ�̉��C�Ȃ��ؔʼn�u�g������M�ň��ޒj�v�i�{���\���j�̒��ɔ�������B�g�������ފ��i�J�b�v��\�[�T�[�j���C�g���̖��O�ւ̕��y���@�̕ϑJ�Ƌ��ɏ������ς���Č��݂̃J�b�v�E�A���h�E�\�[�T�[�ɂȂ����Ƃ����̂����_�ł��邪�C���҂͒P�Ɏ����グ�ďq�ׂĂ���̂ł͂Ȃ��B���Ƃ��C�����W���[�W�E�I�[�E�F���������X�̑O�ł����ĂƂ������́u������@�v�̐^�ӂ𐄑����Ă���̂��B�g���̈��ݕ��Ɍ��炸�C�p���̖��O�|�p�E�����j�Ɍ����B�ꂷ�邠���鎖�ۂ����҂̑z���͂��h�����C�����ɓǂގ҂̍D��S���h������B�����X�ɂ��W����C���O���b�V���E�`���c�i�v�����e�b�h�E�R�b�g���j��ǎ��̕����j�͒��҂̓��ӂƂ��镪�삾���ɓǂ݉����\�������C���ɂ��p�C�C�v�f�B���O�C�I�����C����l�`�C���B�N�g���A���G�{�C���͂Ȃ��~���[�W�b�N�E�z�[���c�ƒ��҂̋����͂Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ��B

�@�����l�I�Ɉ����̂���R�b�c�E�H���Y�̉��F���ۂ��ǂ̉ƁX���v���o���ǂ�Ŋ���������҂Ɂu�R�b�c�E�H���h�E�X�g�[���v������B�u�����ɂ���͖̂����C�挒�C�����ł͂Ȃ��B�D���Əs���Ƃł���B���Ȃ₩�Ȑ����ł���B������R�b�c�E�H���h�n���̌��z�͕��i�̂Ȃ����玩�R�ɐ������Ă����悤�Ɍ�����B�c�v�Ƃ������҂̕��͂قǁC�R�b�c�E�H���h�E�X�g�[���Ƃ�����g�������z�̔��_��I�m�Ɍ������Ă����̂𑼂Ɏ��͒m��Ȃ��B

���u�X�R�b�g�����h�̐��Ȃ�v

���я͕v�@���i���{�����o�ŋ���j��1,020

�@�u�ЂƂ̍����������Ƃ��v�Ƃ������X���₩�łȂ�����́C1707�N5��1���ɃX�R�b�g�����h���Ɨ����Ƃ��Ă̑̍ق����������Ƃ��w���Ă���B�Ȃ��C�ւ荂���X�R�b�g�����h���C���O�����h�ɕ�������Ă��܂����̂��B�{���́C���̂Ƃ��̃C���O�����h�C�X�R�b�g�����h�o���̏�O�O�ɕ��͂��C�X�R�b�g�����h�������̔ߌ��ւƎ���ߒ����ɕ`�������j�ǂݕ��ł���B���j�ǂݕ��Ƃ����Ă��C���҂̐��͉p���w�����ɁC�}�N�x�X�C�f�t�H�[�C�X�E�B�t�g�C�X�R�b�g�Ȃǂ��o�ꂵ�C���w�j�̘b��Ƃ��Ă��������낢�B�����āC�X�R�b�g�����h�̊X��j�Ղ��ӂ�ɓo�ꂷ��̂ŁC�X�R�b�g�����h���j�I�s�Ƃ��Ă��y���߂�i�\���̎ʐ^�̓n�C�����h�ɂ�������B�����ɂ́C�G�f�B���o���邩��̎s�����]�C�G�f�B���o�� ���C�����E�}�C���C�X�J�C���̓���̃J���[�ʐ^����j�B

�@�u�ЂƂ̍����������Ƃ��v�Ƃ������X���₩�łȂ�����́C1707�N5��1���ɃX�R�b�g�����h���Ɨ����Ƃ��Ă̑̍ق����������Ƃ��w���Ă���B�Ȃ��C�ւ荂���X�R�b�g�����h���C���O�����h�ɕ�������Ă��܂����̂��B�{���́C���̂Ƃ��̃C���O�����h�C�X�R�b�g�����h�o���̏�O�O�ɕ��͂��C�X�R�b�g�����h�������̔ߌ��ւƎ���ߒ����ɕ`�������j�ǂݕ��ł���B���j�ǂݕ��Ƃ����Ă��C���҂̐��͉p���w�����ɁC�}�N�x�X�C�f�t�H�[�C�X�E�B�t�g�C�X�R�b�g�Ȃǂ��o�ꂵ�C���w�j�̘b��Ƃ��Ă��������낢�B�����āC�X�R�b�g�����h�̊X��j�Ղ��ӂ�ɓo�ꂷ��̂ŁC�X�R�b�g�����h���j�I�s�Ƃ��Ă��y���߂�i�\���̎ʐ^�̓n�C�����h�ɂ�������B�����ɂ́C�G�f�B���o���邩��̎s�����]�C�G�f�B���o�� ���C�����E�}�C���C�X�J�C���̓���̃J���[�ʐ^����j�B

�@���āC�^�C�g���́u�X�R�b�g�����h�̐��Ȃ�v�Ƃ͉����H�{���̑�2�́u�X�R�b�g�����h�Ƃ������v�ɐ��������邪�C�����9���I�̃X�R�b�g�����h���P�j�X�ꐢ�����̏�ɏ���đՊ������������Ƃ������Ȃ�u�X�N�[���̐v�̂��Ƃł���B13���I�̃C���O�����h���G�h���[�h�ꐢ���험�i�Ƃ��Ď����A��C����ȗ��C���O�����h���̑Պ����p�Ƃ��ăE�G�X�g�~���X�^�[�E�A�r�[�ɒ��N�u����Ă����炵�����C�X�R�b�g�����h�̋����v�]�ŕԊ҂���C���݂̓G�f�B���o����ɕۊǂ���Ă���Ƃ������Ƃł���B�u�ꎞ�x��v�������X�R�b�g�����h�c��́C1999�N7��1����300�N�Ԃ�ɍĊJ����C�X�R�b�g�����h�͂܂���Ȃ�ɂ��u�����v�����߂����B�L���Ȏ��R�C�P���g�̎j�ՁC���w�C�E�B�X�L�[�C�n�M�X�c�B�܂��s�������Ƃ̂Ȃ�����̍��X�R�b�g�����h�Ƃ����ɏZ�ސl�X�̏����ɍK����ƋF�炸�ɂ͂����Ȃ��B

���u�C�M���X���ɑ�����v

���я͕v�@���i�u�k�Ёj��660

�@21���I���}���āC���{�ɂ�����܂łƂ͑S��������^�C�v�̎��a�����āC�����̈��|�I�x���C�e���r�E�V���ł��ނ��b��ɏ��Ȃ������Ȃ��̂͂����m�̒ʂ�ł���B���قړ��������āC�p���ł͘J���}�̃u���A�����I���ʼnp�����ɐM�C����C2���ڂ̐����������ɃX�^�[�g�������B���p�́u�v�ɂ܂��傫�ȕ����������āC�����^����Ɏv�������ׂ��̂��{���ł���B�Ƃ����Ă��C�{���͌���̉p��������_�������̂ł͂Ȃ��C���j�㏉�߂Ă̎E�H���|�[���ɂ͂��܂��āC��2�������w�������`���[�`���Ɏ���7�l�̌�����ɑ������i���m�ɂ́C�s�b�g�ɂ͑�s�b�g�i���j�Ə��s�b�g�i�q�j������̂�8�l�j�́C�ނ�̐l�ԓI�G�s�\�[�h�𒆐S�Ƃ����]�`�ł���B���Z�́u���E�j�v�ŁC19���I�p���̐��}�����ɂ��ĕ������Ƃ��C�D�G�蓯�m�ł������f�B�Y���C���ƃO���b�h�X�g���Ƃ������O�����āC�u�C�M���X�̎ɂ͕ς�������O�̐l�������ȁB�v�Ƃ���������Ȃ����z���������̂����C���̂������ŁC����2�l�̖��O�͎��̓��ɂ�������ƃC���v�b�g����Ă���B�����āC�{����ǂ�ŁC��͂�l���Ƃ��Ă�����Ƃ��Ă��������낢�̂��C�p���̑S�����Ɋ�������2�l�̖��ɑ����Ǝv���̂ł���B���ł��O���b�h�X�g���́C�����ƂƂ��Ă��̑�ł��������C�l�ԂƂ��Ă��u���l�v�Ƃ����v���Ȃ��B4�x�ƂȂ�i4�x�ڂ̂Ƃ���83�j�C1����3�`4���Ԃ̐����Ő����ɗ�݂Ȃ���C���U��2�����̖{��ǂ݁C�����̒����C�_�����Ă���B�ނ̐s���邱�Ƃ̂Ȃ��G�l���M�[�́u���~�����v�ɂ��������C�{���ł��O���b�h�X�g���ɂ́u���w����D���Ȑ��͉Ɓv�Ƃ��������o���������Ă���̂ł���B���Ȃ݂ɁC���m�l�����T�i��g���X�j�̃O���b�h�X�g���̍�������ƁC�u�g�̋����C���͐�ςɂ��ė\���ғI���i�������C�c�v�Ƃ����L�q������B�l�����T�Łu���͐�ρv�Ƃ����L�q�̂���l�����O���b�h�X�g���ȊO�ɂ��邾�낤���H����ł́C�p���ł����{�ł����̂悤�ȁu���l�v���ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B���ꂪ�������ƂȂ̂��C�������ƂȂ̂��͕ʂƂ��āC�]�`��ǂގ҂Ƃ��ẮC�f�R�̂̎̕����������낢�G�s�\�[�h�ɖ����Ă���悤�ȋC������̂ł���B

�@21���I���}���āC���{�ɂ�����܂łƂ͑S��������^�C�v�̎��a�����āC�����̈��|�I�x���C�e���r�E�V���ł��ނ��b��ɏ��Ȃ������Ȃ��̂͂����m�̒ʂ�ł���B���قړ��������āC�p���ł͘J���}�̃u���A�����I���ʼnp�����ɐM�C����C2���ڂ̐����������ɃX�^�[�g�������B���p�́u�v�ɂ܂��傫�ȕ����������āC�����^����Ɏv�������ׂ��̂��{���ł���B�Ƃ����Ă��C�{���͌���̉p��������_�������̂ł͂Ȃ��C���j�㏉�߂Ă̎E�H���|�[���ɂ͂��܂��āC��2�������w�������`���[�`���Ɏ���7�l�̌�����ɑ������i���m�ɂ́C�s�b�g�ɂ͑�s�b�g�i���j�Ə��s�b�g�i�q�j������̂�8�l�j�́C�ނ�̐l�ԓI�G�s�\�[�h�𒆐S�Ƃ����]�`�ł���B���Z�́u���E�j�v�ŁC19���I�p���̐��}�����ɂ��ĕ������Ƃ��C�D�G�蓯�m�ł������f�B�Y���C���ƃO���b�h�X�g���Ƃ������O�����āC�u�C�M���X�̎ɂ͕ς�������O�̐l�������ȁB�v�Ƃ���������Ȃ����z���������̂����C���̂������ŁC����2�l�̖��O�͎��̓��ɂ�������ƃC���v�b�g����Ă���B�����āC�{����ǂ�ŁC��͂�l���Ƃ��Ă�����Ƃ��Ă��������낢�̂��C�p���̑S�����Ɋ�������2�l�̖��ɑ����Ǝv���̂ł���B���ł��O���b�h�X�g���́C�����ƂƂ��Ă��̑�ł��������C�l�ԂƂ��Ă��u���l�v�Ƃ����v���Ȃ��B4�x�ƂȂ�i4�x�ڂ̂Ƃ���83�j�C1����3�`4���Ԃ̐����Ő����ɗ�݂Ȃ���C���U��2�����̖{��ǂ݁C�����̒����C�_�����Ă���B�ނ̐s���邱�Ƃ̂Ȃ��G�l���M�[�́u���~�����v�ɂ��������C�{���ł��O���b�h�X�g���ɂ́u���w����D���Ȑ��͉Ɓv�Ƃ��������o���������Ă���̂ł���B���Ȃ݂ɁC���m�l�����T�i��g���X�j�̃O���b�h�X�g���̍�������ƁC�u�g�̋����C���͐�ςɂ��ė\���ғI���i�������C�c�v�Ƃ����L�q������B�l�����T�Łu���͐�ρv�Ƃ����L�q�̂���l�����O���b�h�X�g���ȊO�ɂ��邾�낤���H����ł́C�p���ł����{�ł����̂悤�ȁu���l�v���ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B���ꂪ�������ƂȂ̂��C�������ƂȂ̂��͕ʂƂ��āC�]�`��ǂގ҂Ƃ��ẮC�f�R�̂̎̕����������낢�G�s�\�[�h�ɖ����Ă���悤�ȋC������̂ł���B

���u���B�N�g���A�����؋��v

�����T�q�E�����B�j�@���i�V���Ёj��4,200

�@���B�N�g���A���̎Љ�E�����Ɋւ��錤�����E��ʏ��͐������o�Ă��邯��ǂ��C�u���B�N�g���A���G��v��ʂ��ă��B�N�g���A���Ƃ��������ǂ݉������Ƃ������݂͐V�N�ł���B�{���̓��B�N�g���A���́u����v���Љ��{�ł͂Ȃ�����C���̎���ɊW�����啗�i��Ƃł���^�[�i�[��R���X�^�u���C����Ƀ��t�@�G���O�h�̉�Ƃ����̂悭�m��ꂽ�u����v�͑S���Ƃ����Ă悢�قǏo�Ă��Ȃ��B���̑���ɒ��҂��I�̂́C���p�I���l�ɊW�Ȃ��C�����̎Љ�����̂悤�ɉf���o���������G���200�_�ł���B���͎��ɑ��l�ŁC���n�i�{���̃J�o�[�̓E�B���A���E�t���X�ɂ��u�_�[�r�[�̓��v�j�C�M�����u���C�S���C�ƒ닳�t�C��ӂ̘J���ҁC�ƍߕC���l�����C�q�ǂ��c�Ƃ��Ȃ��瓖���̎Љ�̏k�}����������B�u�S���͈ꌩ�ɔ@�����v�Ƃ����������邪�C�܂��ɂ���������ł���悤�ȊG����������Љ��Ă���C�����̐l�ԁE�Љ�̎p�����A���e�B�[�������Ĕ����Ă���B���������ƂɁC���グ���Ă���200�_�߂��̊G��̑������������J���[����i�{�̎������ʂ̂��̂��g���Ă���悤���j�ł���B�������ꂪ����������肾�����Ƃ�����C�{�̉��l�������������Ƃ��낤�B����ɁC�v�����[�O�ɏq�ׂ��Ă���悤�ɁC���҂́u���B�N�g���A���G��j���������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��v�̂����C���ʓI�ɕK���������I�]���̍����Ȃ����B�N�g���A����������y���ނ��߂̗ǂ��K�C�h�Ƃ��Ȃ����B4,200�~�Ƃ������i�̍����i�J���[�̐}�ł��������邩��d���Ȃ��j�ƁC�V���Ђ̖{�ɂ��Ă͂����I�ȓ��e�̂��߂������Ă��C�c�O�Ȃ��猻�݂͐�ł̂悤�ł���B�������C�}���قŎ肽��C�Ö{���Ŏ�ɓ��ꂽ�肵�Ăł��ǂ�Łi���āj�݂����P���ł���B

�@���B�N�g���A���̎Љ�E�����Ɋւ��錤�����E��ʏ��͐������o�Ă��邯��ǂ��C�u���B�N�g���A���G��v��ʂ��ă��B�N�g���A���Ƃ��������ǂ݉������Ƃ������݂͐V�N�ł���B�{���̓��B�N�g���A���́u����v���Љ��{�ł͂Ȃ�����C���̎���ɊW�����啗�i��Ƃł���^�[�i�[��R���X�^�u���C����Ƀ��t�@�G���O�h�̉�Ƃ����̂悭�m��ꂽ�u����v�͑S���Ƃ����Ă悢�قǏo�Ă��Ȃ��B���̑���ɒ��҂��I�̂́C���p�I���l�ɊW�Ȃ��C�����̎Љ�����̂悤�ɉf���o���������G���200�_�ł���B���͎��ɑ��l�ŁC���n�i�{���̃J�o�[�̓E�B���A���E�t���X�ɂ��u�_�[�r�[�̓��v�j�C�M�����u���C�S���C�ƒ닳�t�C��ӂ̘J���ҁC�ƍߕC���l�����C�q�ǂ��c�Ƃ��Ȃ��瓖���̎Љ�̏k�}����������B�u�S���͈ꌩ�ɔ@�����v�Ƃ����������邪�C�܂��ɂ���������ł���悤�ȊG����������Љ��Ă���C�����̐l�ԁE�Љ�̎p�����A���e�B�[�������Ĕ����Ă���B���������ƂɁC���グ���Ă���200�_�߂��̊G��̑������������J���[����i�{�̎������ʂ̂��̂��g���Ă���悤���j�ł���B�������ꂪ����������肾�����Ƃ�����C�{�̉��l�������������Ƃ��낤�B����ɁC�v�����[�O�ɏq�ׂ��Ă���悤�ɁC���҂́u���B�N�g���A���G��j���������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��v�̂����C���ʓI�ɕK���������I�]���̍����Ȃ����B�N�g���A����������y���ނ��߂̗ǂ��K�C�h�Ƃ��Ȃ����B4,200�~�Ƃ������i�̍����i�J���[�̐}�ł��������邩��d���Ȃ��j�ƁC�V���Ђ̖{�ɂ��Ă͂����I�ȓ��e�̂��߂������Ă��C�c�O�Ȃ��猻�݂͐�ł̂悤�ł���B�������C�}���قŎ肽��C�Ö{���Ŏ�ɓ��ꂽ�肵�Ăł��ǂ�Łi���āj�݂����P���ł���B

�@�]�k�ł��邪�C�{����19�͂Łu�����É��̓�����Ɓv�Ƃ��ďЉ��Ă���G�h�E�B���E�����V�A�ɂ��C�u�R�x�n���̍^���i1860�N���j�v�Ƃ��������C2001�N�t�ɓ����������p�قŊJ�ẪA�o�f�B�[�����p�ٓW�i�����ȓW����̖��̂́u�C�M���X�E�t�����X�ߑ㖼��W�v�ł��܂��܌���@��Ɍb�܂ꂽ�i�W����ł̓����V�A�łȂ������h�V�[�A�ƕ\������Ă������j�B�������́u������Ɓv�炵���C�X�R�b�g�����h�ŋN������ЊQ��`�����C�l�Ԃ̂ق��ɗr�⋍�Ȃǂ̓�������������`�����܂�Ă��āC�Ȃ�قǂƂ������납�����B�G�ׂ̍����Ƃ���܂Œ��ӂ��Č���̂���������y��������R�c�̂悤���B

���u�����{����v

�������Ɓ@���i�����܊w�|���Ɂj��1,100

�@���҂��{���̖`���ŏq�ׂĂ���悤�ɁC�����{�i�N���X�^���E�p���X�j�Ƃ́C1851�N�Ƀ����h���̃n�C�h�E�p�[�N�ŊJ���ꂽ���E�ŏ��̖���������̉��Ƃ��Ă���ꂽ���K���X����̋���Ȍ����̂��Ƃł���B���B�N�g���A����p�鍑�̕x�ƋZ�p�����W���Č��Ă�ꂽ�ؗ�Ȑ����{���C��p�鍑�̗͂̐����Ƌ@����ɂ��邩�̂悤�ɁC1936�N�ɉЂŏĎ����C���͂Ȃ��B�������C�������Ȃ����炱���C�����{�͂ǂ̂悤�Ȍo�܂ł����邱�ƂɂȂ����̂��C���̐v�E�{�s�ɂ�����������l�����͒N�Ȃ̂��C�I�[�v�������W����̗l�q�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��c�ȂǁC���悻�p���̗��j�E�Љ�ɊS�̂���l�Ȃ�ǂ�ǂ����c���ł������Ƃ��낤�B���҂����̂悤�Ȃ����̈�l�ł������B�����{�̑��c�Ɋւ�����l�����C���Ƃ����̑厖�Ƃ̐��i���ƂȂ����A���o�[�g�a���C�����{�̎����I�ȎY�݂̐e�ƂȂ�����t������̃W���[�[�t�E�p�N�X�g����ʂ��Đ����{�̃h���}�`�b�N�ȁu���U�v�����ǂ�{���́C�����̑�p�鍑���o�ϗ͂�Z�p�͂���łȂ��C�u�l�́v�̓_�ł��K���̏㉺���킸�����Ɉ̑�ł����������܂��܂��ƕ����B1986�N�ɒP�s�{�Ƃ��ďo�ł���D�]���������搶�̖������C�̍ق�V���ɂ��ĕ��ɖ{�����ꂽ���Ƃ���т����B

���u�R�[�q�[�E�n�E�X�v

���я͕v�@���i�u�k�Њw�p���Ɂj��920

�@�p���̚n�D�I���ݕ��Ƃ����C�܂��v�����͍̂g���ł���B�������p���ɂ����Ă��C�g����������������O�C�܂�17���I��������̖�100�N�Ԃ́u�R�[�q�[�v�̎���ł������B���̃R�[�q�[�S���̎�����x�����̂��C�����h���ɐ���������ꂽ�u�R�[�q�[�E�n�E�X�v�ł���B�����h���̃R�[�q�[�E�n�E�X�����ꂾ���ŋ����[���{�ɂȂ�̂́C�p���̃J�t�F�Ɠ��l�C���ꂪ�����̐����C�o�ρC�Љ�C�����Ɩ��ڂɂ�������Ă�������ł���B���҂͉p���w�E�p��������Ƃ��邾���ɁC�R�[�q�[�n�E�X�ƕ��w��W���[�i���Y���̊W�ɂ��Č�镔�����Ƃ��ɂ������낢�B�p���̕����E���j���D���Ȑl�̊��҂𗠐�Ȃ��D���B

�@�p���̚n�D�I���ݕ��Ƃ����C�܂��v�����͍̂g���ł���B�������p���ɂ����Ă��C�g����������������O�C�܂�17���I��������̖�100�N�Ԃ́u�R�[�q�[�v�̎���ł������B���̃R�[�q�[�S���̎�����x�����̂��C�����h���ɐ���������ꂽ�u�R�[�q�[�E�n�E�X�v�ł���B�����h���̃R�[�q�[�E�n�E�X�����ꂾ���ŋ����[���{�ɂȂ�̂́C�p���̃J�t�F�Ɠ��l�C���ꂪ�����̐����C�o�ρC�Љ�C�����Ɩ��ڂɂ�������Ă�������ł���B���҂͉p���w�E�p��������Ƃ��邾���ɁC�R�[�q�[�n�E�X�ƕ��w��W���[�i���Y���̊W�ɂ��Č�镔�����Ƃ��ɂ������낢�B�p���̕����E���j���D���Ȑl�̊��҂𗠐�Ȃ��D���B

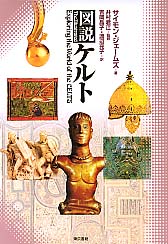

���u�}���@�P���g�v

�T�C�����E�W�F�[���Y�@���^�䑺�N�]�@�Ė�i�������Ёj��4,800

�@�u�P���g�v�́C�ꕔ�̊w�҂���j�E�������D�Ƃ������S���Ă����i�K�����łɉz���āC�L����ʂ̋�������������ւƓ����Ă���B�u�[���������Ă���P���e�B�b�N�E�~���[�W�b�N�̂悤�ɁC�P���g�̓`�����x�[�X�ɂ��Ȃ�����C�V�������o�Ō���Ƀ����@�C�o���������C�����I�Ȗʂł̃P���g�������ڊo�܂����B���̂悤�ȋߔN�̃P���g�������ۂ̒��ŁC�{���͎��ɂ悢�^�C�~���O�Ŕ����i2000�N6���j���ꂽ�B���ł��R�[���E�H�[���n����E�F�[���Y�ɐF�Z���c��P���g�����̌�����m�肽���l�͂������C�P���g�̗��j�C�����C�@���C���p�Ȃǂɋ��������邷�ׂĂ̐l�ɂƂ��ĕK�g�Ƃ�������n���h�u�b�N�B300�_�]��̐}�łƁC���{�̑��l�҈䑺���ɂ�镪����₷���ĖC�{���̉��l������ɍ��߂Ă���B�u�V�i�K�ɓ������P���g�����̊�{�e�L�X�g�v�Ƃ����т̐�`�ɋU��͂Ȃ��B

�@�u�P���g�v�́C�ꕔ�̊w�҂���j�E�������D�Ƃ������S���Ă����i�K�����łɉz���āC�L����ʂ̋�������������ւƓ����Ă���B�u�[���������Ă���P���e�B�b�N�E�~���[�W�b�N�̂悤�ɁC�P���g�̓`�����x�[�X�ɂ��Ȃ�����C�V�������o�Ō���Ƀ����@�C�o���������C�����I�Ȗʂł̃P���g�������ڊo�܂����B���̂悤�ȋߔN�̃P���g�������ۂ̒��ŁC�{���͎��ɂ悢�^�C�~���O�Ŕ����i2000�N6���j���ꂽ�B���ł��R�[���E�H�[���n����E�F�[���Y�ɐF�Z���c��P���g�����̌�����m�肽���l�͂������C�P���g�̗��j�C�����C�@���C���p�Ȃǂɋ��������邷�ׂĂ̐l�ɂƂ��ĕK�g�Ƃ�������n���h�u�b�N�B300�_�]��̐}�łƁC���{�̑��l�҈䑺���ɂ�镪����₷���ĖC�{���̉��l������ɍ��߂Ă���B�u�V�i�K�ɓ������P���g�����̊�{�e�L�X�g�v�Ƃ����т̐�`�ɋU��͂Ȃ��B

���u�G���U�x�XI���v

�ؓ��F�@���i�u�k�Ќ���V���j\730

�@��N�f��u�G���U�x�X�v�����������悤�ɁC�ޏ��̐��U�͉f��̋r�{���т�����̔g���ɖ����Ă���B�C�M���X�����[���b�p�̈ꗬ���C��́u��p�鍑�v�ƂȂ�C�����̓��{�l������鍑�ƂȂ��Ă���̂��C�������ǂ���̏������������炱���ł��낤�B�{���́C���x���𗎂Ƃ����ɁC��������ʐl�ɕ�����₷���C�̑�ȏ����G���U�x�X�̎���̉p�������������ƕ`���Ă���B

���u�S�V�b�N�Ƃ͉����@�|�吹���̐��_�j�|�v

����@���@���i�u�k�Ќ���V���j��680

�@�p���ł��悭������S�V�b�N�̑吹���B�L���X�g���̐M�҂łȂ��Ƃ����̑������Ɉ��|�����l�͑����͂����B���̖{�̓S�V�b�N�̗��j���C�u�a���v�C�u���v�C�u�����v�̂R�����ɕ����C���ꂼ��̎����ɂ�����S�V�b�N�ƎЉ�E�@���Ƃ̊W����₷���q�ׂĂ���B���̖{�Ŏ��グ���Ă���C���[�N��G�N�Z�^�[�̑吹���ɑ؉p���s���Ȃ������͎̂c�O�BBath�ߍx�𗷂������ɂ́C�i������ƃ}�C�i�[�����j�f���炵��Wells�̑吹���Ǝ勳�̋{�a��K�˂Ă������������B

���u�B�l�����̑�p�����فv

�������܁E���R�@���E�q�c���j�@���i�u�k�БI�����`�G�j��1,553

�@��p�����قɂ��ꂩ��s���Ă݂����Ǝv���Ă���l�C���łɑ�p�����قɍs�������Ƃ�����C���̗��j��R���N�V�����ɋ�����������ꂽ�l�C�Ƃɂ�����p�����قɉ��炩�̋���������l���ׂĂɂƂ��Ĉ�ǂ̉��l������{�ł���B���̖{�́C��p�����قł́C�ǂ��̕����ɂ͉�������C�ǂꂪ�ڋʂł��邩�C�����܂�����ׂ����Ƃ��������Ƃ���������K�C�h�u�b�N��n�E�c�[�{�ł͑S���Ȃ��B��p������300�N�̃h���}��O��I�Ɂu�l�v�ɂ�������ĕ`�����X�������O�ȓǂݕ��ł���B���́u�l�v�Ƃ͑n�ݎ҃X���[���Ɏn�܂��āC���̊ƁE���W�ƁC�و��E�E�l�C�����Ė������闘�p�҂����̂��Ƃł���B��R�͂��u�������ꂽ�u���{�v�v�ɏ[�Ă��Ă���C����F����͂��߂Ƃ�����{�l�����Ƒ�p�����ق̈ӊO�Ȋւ������炩�ɂȂ�B�o�c�I�ɂ����W�̗��j�I�Ȍo�܂ɂ������̔ᔻ�������p�����ق����C���B�N�g���A������_�Ƃ����p�鍑�̍ł��̑�Ȉ�Y�̈�ł��邱�Ƃ����߂Ċ���������ꂽ�B

���u�C�M���X�Վ��@�������T�v

C�E�J�C�g���[�@���^�F�J�@�ׁ@��i��C�ُ��X�j��5,500

�@�C�M���X�ɌÂ�����`���Ղ��s���ɂ��āC�L�x�Ȏʐ^��}�ł���g���Ȃ����������ނ̂Ȃ����T�B�C�M���X�̍Ղ��s��������Ƃ��̃n���h�u�b�N�Ƃ��Ė𗧂ł��낤���C���ʂ̖{�Ƃ��ēǂ�ł��ʔ����B���X���������ꂾ���̉��l�͂���B

���u�C�M���X���������v

R�E�`�F�C���o�[�Y�@���^��������@��i��C�ُ��X�j��2,600

�@���̖{�́C�Â�����̖����E�s���⒘���l�̈�b�Ȃǂ��W���������B�N�g���A������̖����uThe Book of the Days�v����C�Ƃ��ɋ����[��44�b��I��Ŗ����́B�Ȃ��ɂ́u�č��v��u����v�̘b������B�����̋M�d�Ȑ}�ł����Ă��邾���ł��y�����B

���u��������`���������h���v

�X�e�B�[�u�E�W���[���Y�@���^�F������@��i�����ܕ��Ɂj��950

�@��p�鍑�S�����C���B�N�g���A����̗��Љ�i���t�C�M�����u���C���낢��Ȕƍ߁j��m�肽������̖{���B����߂Ă܂��߂Ȗ{�ł��B

���u�Ƃт�������ȃC�M���X�j�v

�W�����E�t�@�[�}���@���^����@����i�����ܕ��Ɂj��700

�@����قǁu�ӂ������v�p���j�̖{�͂����炭�Ȃ����낤�B�u���b�N���[���A�Ɣ���ɖ������C�M���X�j�B���[�����X�ȃC���X�g�������B

���u�H�n���̑�p�鍑�v

�p�R�@�h�E��k���@�ҁi���}�Ёj��2,330

�@�₩�ȑ�p�鍑�B�������Ȃ���C���w�K���̐l�X�͑�ςȕ�炵���������Ă����B���t��A�����C�����������悤�Ƃ��Ă��������Ȃ����������l�X�Ȏ��_����l�@����{�B�C�M���X�ł̐����͉��ł��f���炵���I�ƍl���Ă���l�ɐ����x�ǂ�ŗ~�����h���̖{�ł��B

���u���O�̕������i�p�������̐��I��S���j�v

�������Ɓ@���ҁi�����Џo�Łj��3,000

�@�p�������̐��I�S�T���̂����̑�S���B���̒��ōł���ʂ̋������䂭���e�B���B�N�g���A���Ő����̖��O�̋���C��y�C�����𑽐��̐}�łƋ��ɐ��������ƕ`���Ă���B�{���͐�发�̕��ނ��낤���C�����ēǂ݂ɂ������Ƃ͂Ȃ��B��10�́u���������̎Љ�I�E�����I�R���e�N�X�g�v�́C�Ȃ��p���Ń~�X�e���[����������������ǂ��C�u���e�B�b�V���E�~�X�e���[�t�@���ɂ������낢�_�l���낤�B

���u�����h���@���E�̓s�s�̕���v

���r�@���@���i���Y�t�H�i���Ɂj�j��514

�@����̓����h���̗��s�K�C�h�ł͂Ȃ��B�Ƃ����ă����h���̗��j��P�ɏЉ���{�ł��Ȃ��B�����Ă����Η��j�ネ���h���ɉ��̂������L���l�������ă����h������点���{�Ƃ����悤���B���҂̐�傪���B�N�g���A������̉p���w�����ɁC�L�q�����̎���ɕ��Ă��邪�C�G�b�Z�C�Ƃ��Ă����̂���Ȃ����j���Ƃ��Ă��ʔ����͖��ށB�������̐}�ł���w���������߂Ă����B

�@

���u�p��@���M�E���M���T�v

I�E�I�E�s�[�CM�E�e�B�^���@���^�R�`�a���@�Ė�i��C�ُ��X�j��10,000

�@�@�p�ꌗ�̍��X�̕�����v�z�C����ɂ͐l�X�̍l������m���Ŗ𗧂��T�ł���B�Ⴆ�C�u�n���J�`�v�̍��ł́C���ꂢ�ɂ����n���J�`�͉��N���悭�Ȃ��Ƃ������Ƃ�������Ă���B���������C�C�M���X�l�͂����Ⴍ����Ɋۂ߂��n���J�`�ŕ@������ł����肷�邪�C�����������M���w�i�ɂ���̂�������Ȃ��B

���u���p�̎����Ƃ킴���T�v

�r�c�\�O�Y�C�h�i���h�E�L�[���@�āi�����C�u�j���O�j���[�X�Ёj��2,400

�@���Ƃ킴�ɂ́C���̍��Ǝ��̂��̂����邪�C�������ʂ̕��ՓI�Ȃ��̂�����B���Ƃ킴��m�邱�Ƃ́C���̍��̐l�X�̍l������K����m�邱�Ƃɂ��Ȃ��낤�B���̎��T�͎��p�I�ȃn���h�u�b�N�Ƃ��Ă����������ɗ����C�ǂݕ��Ƃ��Ă��\���y���߂�B

���u������̃��B�N�g���A����@���Ƌ��y�̉p�����ʎj�v

�X�e�B�[�u���E�}�[�J�X�@���^���V�啶�@��i�������Ɂj��757

�@������ƃA�u�i�C�����̖{�ŁC���ۂ̓��e���c�Ƃ����Ƃ�������邪�C�ǂ������������B�N�g���A����̕��������[���m��Ƃ����_�ł͈�ǂ̉��l�����낤�B����ɂ��ƁC�{���̓��B�N�g���A����ɐ��܂ꂽ�ÓT�I�|���m�O���t�B�[�̐��k�ȕ��͂�ʂ��āu�a�m�̍��v�̉B���ꂽ��ʂɔ������������j�����̌ÓT�I�����炵���B

���u���B�N�g���A���̉��w�Љ�v

�P���E�E�`�F�Y�j�[�@���^�A�����v�E���ؐ�Ďq�@��i���ȏ��X�j��3,900

�@���B�N�g���A������̉₩�ȃ����h���Љ�̉A�̕����\�����Ȃ����w�Љ�\�ɃX�|�b�g�Ă�B���Q�ҁC�D�_�a�m�C��H�C�y�e���t�C���t�w�ȂǁC�����ė��j�̋��ȏ��ł͎��グ���邱�Ƃ̂Ȃ��ނ̐l�X�̎Љ�͂���B�f�B�P���Y�̏����ȂǂŐ��������ƕ`����Ă��邱��牺�w�Љ����l�X�̗��j�I���Ԃ����[�������������l�ɂ͂��E�߂̖{�ł���B

���u���̃������\�ߐ��C�M���X�̕����ƎЉ�i���j�̃t�����e�B�A�j�v

�ߓ��a�F�@���i�R��o�ŎЁj��2,700

�@�u���[����܂��v�Ƃ���17���I�C�M���X�̃Z���Z�[�V���i���ȃr������n�߂̑�ނɁC�ߐ��C�M���X�Љ�ɂ����閯�O�Љ��T��B���ۂ́C�����̍Ȃ�z��̂悤�ɂ���ɂ����Ĕ���Ƃ����C�v�̐ꐧ�N��I�ȎЉ�ł͂Ȃ������̂����C�ǂ����Ă��̂悤�ȃr�����ł����̂��Ƃ����l�@�́C���Ƀ��j�[�N�Ŗʔ����B�p���ߐ��j�Ɋւ���i�D�̓ǂݕ��ł��낤�B�@

���u�p���Љ�̖��O��y�v

�@���o�[�g�EW�E�~�[�J���\���@���^�쓇���v���i���}�Ёj��3,500

�@���ĉp���Љ�ɂ͗l�X�Ȍ�y���������B�_���X�C�����C���|����F�|���Ƃ��������������߁C�X���ő呛������t�b�g�{�[���⋍�ǂ��ȂǁC��Ŏc���C�����č����Ƃ͂����Ȃ��V�тɐl�X�͖����ɂȂ��Ă����B�����������ɁC�@���I�C�����I�ȋK�͂����߂鐺���������B���̏d�w�Ƃ�������Љ�u�Y�Ɖ��v��u�͂����݁v�Ƃ�������ɂ���āC18���I���ɂ͖��O�̌�y���K������čs���Ƃ��������Ɍ������Ă����B���̃t�F�A�v���C�̐��_����ՂƂ���u�X�|�[�c�v�̐��X���l�X�Ɏ�����Ă����ߒ�����j�I�ɍl�@�����{�B�@

���u���B�N�g���A���̐��ƌ����\�����߂���Q�U�̐_�b�v

�x��D��@���i�����V���j��720

�@���B�N�g���A�����́u���v�ɑ����{�I�l�����Ƃ��āC���ւ̗}���C���ɑ���Ƃ肷�܂����i���Ԃ�C����i��`���X���C�������猻�݂Ɏ���܂ł������Ă������C���̂悤�ȁu�_�b�v��l�X�Ȏ��_�C�������猟���C���̋��\����\���B�������̗������Ă�����j�╶���������ɕ\�ʓI�Ȃ��̂ł���C���̗��ɂ͂����ɑ����̎Љ��肪�����Ă������Ƃ������Ƃ��l�������������B

���u�K���@�l�X�i���ƒ닳�t�j�\���B�N�g���A����́q�]�����������r�v

��{�Îq�@���i�����V���j��680

�@19���I�p���Ŗ������������f�B�̑Ζʂ�ۂ��Ȃ���A����E�Ƃ̓K���@�l�X�ȊO�ɂ͂Ȃ������B�������ޏ������������ɂЂǂ��������Ă������Ƃ��B��ʂɏZ�ݍ��݂̏��ƒ닳�t�́C�ق���͂�������̐��k�������炳���y�̂���Ă������Ƃ������C�����Ƃ������f�B�Ƃ݂Ȃ���邱�Ƃ͓�������B�K���@�l�X�����������Ƃ��ėL����C�E�u�����e�́u�W�F�[���E�G�A�v�ł��C����l���W�F�[�������R�ƒj���Ƃ̑Γ��Ȑl�i�邽�߂ɂ́C�K���@�l�X�Ƃ��Ă̓����ł͂Ȃ��C���Y�ƁC���`�F�X�^�[�̎��̂��s���������Ƃ�����B�����̏�������l�Ő����邱�Ƃ̓���������Ă���B

���u�C�M���X�E���l�b�T���X�̏������\�ؗ�Ȃ鏗�̎���v

�Έ�����q�@���i�����V���j��740

�@�����̏�������̒��x�͈�ʂɂ͒Ⴉ�������C�j���ɗ��ʔ\�́C�m����g�ɂ������������������B�w�����[�W���̗�������ᔻ���g�}�X�E���A�͏��Y���ꂽ���C�ނ̗��z�Ƃ��鋳����{���ꂽ�ނ̖������͒j���畉���́C����j���ȏ�̒m���⌾��\�͂�g�ɂ��Ă����Ƃ��������͋����ق��Ȃ��B����ς������铖���̏��������̊���Ԃ肪�{���ɐV�N�ɉf��B

���u��p�鍑�\�Ő����̃C�M���X�̎Љ�j�v

�����L��@���i�u�k�Ќ���V���j��530

�@���x�����Љ�ł������ߑ�̉p���́C�Y�Ɗv���̔g�ɏ���ă��B�N�g���A������ɂ��̔ɉh�̍Ő����ɓ��B����B���������̔ɉh�́C�O�̊K���i�㗬�E�����E�J���ҁj�̈�ԉ��̊K���ɂ����J���҂����̗Ȑ������]���ɂ��Đ��藧���Ă����B����ɂ́C�ɉh�̂��߂ɊC�O�̐A���n�͕s���ł������B�ɉh�Ƌ]���Ƃ����Q�̖�������Љ�\���̑��݂����̌�̑�p�鍑���ނ̌����ł��邱�Ƃ�_����P���B

���u�G���U�x�X���̗��Љ�v

G�E�T���K�[�h�[�@���@�����@���@��i�������[�j��2,200

�@�G���U�x�X���Ƃ����C�܂����n�ł������Љ�̉��w�����ɈÖ�D�_�C�������t�C�����C���p�t�C�Ȃ炸�҂Ȃǂɂ��čl�@����B�ނ�̂��邪�������C�����͈��鐶�����ɂ́C����Ӗ��Ŋ��S��������B�������Ȃ���C�ނ�̏I���w�ƂȂ�\���̂������č��̏�Ԃ͌��݂���͑z�������Ȃ��قǔߎS�Ȃ��̂ł������B

���u�G���U�x�X���̃O���e�X�N�v

N�E���[�Y�@���@�����q�@��i���}�Ёj��2,903

�@�O���e�X�N���ꌾ�Œ�`���邱�Ƃ͏o���Ȃ��炵�����C���̒��҂̌����ɂ��C�G���U�x�X������̕���C�쌀�C�p���t���b�g�ނȂǂɂ͓��̂Ɋւ���C���[�W���p�����C�s���a�Ȃ��́C�َ��Ȃ��̂����̓I�ȃC���[�W�Ɍ�������Ă��邱�Ƃ���C�O���e�X�N�ȌX���������������B�啨�ł���V�F�C�N�X�s�A����͂����u�V�F�C�N�X�s�A�̃O���e�X�N�v�̍�����͂�ʔ����B

���u�����ЂƂ̃C�M���X�j�@��ƒ��̕���v

���r�@�����i�����V���j��660

�@�{���̃e�[�}�́C�p���ɂ�����u��v�̐��ނ̗��j�ƁC����ɔ����u���v�̔��W�̗��j�ł���B�Ƃ����Ă��C���҂͗��j�w�҂ł͂Ȃ��C�p���w�҂ł��邩��C���グ��b������w�I�Ȗ��t�����Z���B���ɂƂ��ċ����[�������̂́C��\�́u���]�[�g�v�Łu���]�[�g�̑c�o�[�X�v��u�V�����]�[�g�u���b�N�v�[���v������Ă���_�ł���B���]�[�g�n�̑����C��������͌��݂̓��{�����łȂ��C18���I�̉p���ł����l�ɋN�����Ă����̂ł���B�o�[�X�̏ꍇ�́C�����Ɋւ������C�����̂܂c���ꂽ�̂��K���ł������B

���u�C�M���X�E���[�g�s�A�v�z�v

A�EL�E���[�g���@���^��c�a�v�@��i���ҎЁj��2,500

�@�C�M���X�́u���[�g�s�A��i�v�ƌĂ����̂�ǂ݉������Ƃɂ���ē����̎Љ��������Ă���B�C�M���X�����̖��ԓ`������C���l�T���X���̃g�}�X�E���A�C�x�[�R���C���a������̊v���v�z�Ƃ������o�āC�X�E�B�t�g�C19���I���}���h�̎��l�C�E�B���A���E�����X�C����ɂ�H�EG�E�E�F���Y��n�b�N�X���[�C�I�[�E�F���Ƃ�����20���I�̍�ƂɎ���܂ŁC���ꂼ��̎���̃��[�g�s�A���ƁC���̕ϗe�C���W�����ǂ邱�Ƃ��ł������[���B

���u�G���U�x�X���̐��E���v

E�EM�EW�E�e�B�����[�h�@���^��c����@����i�}�����[�j��2,400

�@�G���U�x�X������́C�]�����l�b�T���X�@�|����������ߑ�̐i����p�ӂ��鏌�̎���|�@�Ɖ��߂���Ă����B�������C�V�F�C�N�X�s�A�C�~���g���Ƃ��������̎�����\������Ƃ̍�i��ǂ�ł݂�ƁC���ۂ͒����̐��E���������Ă���B���납��V�g�Ɏ��邷�ׂĂ̑��݂́C�����Ȃ����ɂ���Ē����������Ȃ���Ă���C�l�Ԃ͘f���̉^�s�ɏ]���čs�����˂Ȃ炸�C����ɘf����P���͓V���̐ۗ��ɏ]���Ă���Ƃ����l�����ł���B�]���̃��l�b�T���X�ς����������������B

���u���p�I���l�T���X�@�G���U�x�X���̃I�J���g�N�w�v

�t�����Z�X�E�C�G�C�c�@���^��������@��i�����Ёj��2,427

�@�I�J���g�N�w�Ƃ����Ă��C�����ł̃I�J���g�́u�I�J���g�f��v�̃I�J���g�Ƃ͈Ӗ����قȂ�C�ȒP�ɒ�`���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�G���U�x�X������Ɏx�z�I�������N�w�́C�L���X�g���J�o���Ɋ�Â��I�J���g�N�w�������Ƃ��C���ꂪ�����̕����i�Ⴆ�V�F�C�N�X�s�A�̌��j�ɂǂ̂悤�ɔ��f����Ă��邩���ڍׂɌ��������j�[�N�ȗ��j���B

���u�A�C�������h���j�I�s�v

�����N�Y�@���i�����܊w�|���Ɂj��951

�@�A�C�������h�͂������p���ł͂Ȃ����C�{�������グ���̂́C���̍����ǂ��ꈫ������p���Ƃ̗��j�I�W���[���C�A�C�������h���猩���p���̈�ʂ������Ă��邩��ł���B���j�I�E�����I�ɉp���i�C���O�����h�j�ɂЂǂ��ڂɂ��킳��Ă����A�C�������h�����i���҂͖{���̒��ŃA�C�������h���u�S�s�̍��v�ƌĂ�ł���j�C�A�C���b�V���̃A�C�f���e�B�e�B�[�̌��ł���u�P���g�v�́C�ߔN�ɂȂ��Ĉ�w�P���𑝂��Ă���悤�Ɏv����B�l�X�Ȗʂ���C���̋ɐ��́u�c�ɂ̍��v�̖��͂�������i�D�̃A�C�������h�ē��B

���u�ʍ����j�ǖ{�@���W�ҁ@���E�̉����ƍ��������v

�i�V�l�������Ёj��1,748

�@���j�D���ǎ҂̒�ԁu���j�ǖ{�v�̕ʍ��B�p���͗��j�̂��鉤���ł��邾���ɁC�����̃y�[�W��������Ă���B�ߋ��E���݂̉p�������ɂ��āC������Ƃ������ׂ��̂�����Ƃ��C���̎G�w���T�I�{�����ɗ��ł��낤�B

�@�@

�@�@