古典派のイギリス音楽

BGM is "O bid your faithful Ariel fly" from "Music for the Tempest" by Thomas Linley Jr.

Thomas Linley Jr. (1756-1778) by Gainsborough

*CD番号は私が買ったときのものです。購入される場合は必ずご自分でチェックしてください。

■リンリー(子)(1756-1778):

シェイクスピアの妖精劇のオード(A Lyric Ode)

(HYPERION CDA66613)

トーマス・リンリー・ジュニアは,モーツァルトと同年生れで22歳で没したBath生れ(一家はRoyal CrescentのNo.11に住んでいた)18世紀後半のイギリスを代表する作曲家。モーツァルトも認識していたように,彼の夭折はイギリス音楽界にとってはかりしれない打撃となった。

晩年の?20歳に書かれたシェイクスピアの妖精劇のオードは,最初から最後まで魅力的なメロディーが独唱,合唱,オーケストラに現れ飽きることがない。「モーツァルトと共通するメロディーの天才。一度聴いたら忘れられない。」とBBC Music Magazine Top 1000 CDs Guideが絶賛し,フランスの音楽誌でも最高のDiapason D'or賞を受賞した名盤。私もBathのCDショップでこのCDを求め,最初に聴いたときの感激は忘れられない。モーツァルトと同時代のイギリスでこのような美しいオードが生れていたとは!

隣の PickwickさんにこのCDを貸したところ,「私はこれまでずっとBathに住んできましたが,Bathに縁のあるこの作曲家は知りませんでした。大変気に入ったので,もう少し貸して下さい。どうもありがとう。」との手紙がポストの中に入っていた。Bath滞在時に出会った最高のCDの一つである。

■リンリー(子)(1756-1778):

シェイクスピア・オード

(PHILIPS 446 689-2)

これは,我が家の愛聴盤であるHYPERIONのシェイクスピアの妖精劇のオードの別の演奏である。レーベルはメジャーレーベルのPHILIPS,指揮は古楽界の泰斗フィリップ・ピケット,演奏は腕利きの揃ったMusicians of the Globeということで,聴く前は大いに期待したのだが,結論を先に言うと,残念ながら演奏は断然HYPERION盤の方が良い。ボーカルのソリストについては,見るべきものがあるが…。私の不満は一にも二にも遅すぎるテンポ設定にある。当時イギリスのモーツァルトと呼ばれたリンリーの音楽の特徴の一つは,モーツァルトばりの美しく流麗なメロディーにあるのに,これをもたれるテンポで演奏されては音楽が生きてこない。曲の内容と同様,この曲には「妖精のような軽やかさ」が必要である。しかし,演奏の評価は別として,メジャーレーベルのPHILIPSからリンリーの傑作オードが出たことは,英国で最も早熟の天才作曲家,リンリーの音楽を世に知らしめるものとして,その企画は高く評価できる。

■リンリー(子)(1756-1778):

テンペストのための音楽 他(Cantatas and theatre music by Thomas Linley)

(HYPERION CDA66767)

全部で5曲のカンタータや劇音楽が入っているが,中でも死の前年の1777年に作曲された「テンペストのための音楽」が断然いい。

このページのBGMに採用したMIDIは,「テンペストのための音楽」の2曲目のアリア"O bid your faithful Ariel fly"である。

最初の「嵐」の曲には,モーツァルトの「フィガロの結婚」序曲を思わせる部分がある。全曲にわたって美しいソプラノのアリアに,かなりの難技巧を要するオーボエのオブリガートが美しくからむ(リンリーの兄は優れたオーボエ奏者だった)。スタイルとしては,前述の「シェイクスピアの妖精劇のオード」がパーセルのスタイルを踏襲してややバロック的なのに対し,明らかにより古典的になっており,モーツァルト,ハイドンの曲だと言われても分からないであろう。リンリーが新しいスタイルの音楽を自分のものにしていたことをうかがわせる。終曲はウィリアム・ジャクソンの重唱曲“Where the bee sucks, there lurk I”を独唱,合唱,オーケストラ用に編曲したもので,原曲(Hyperion CDA66767)よりずっと新しく流麗なスタイルになっている。在英中Classic FMでエマ・カークビーがソロの別のCDでリンリーのこの終曲を聴いた。とにかく美しい曲だ。

■リンリー(子)(1756-1778):オラトリオ「モーゼの歌」 他(The Song of Mozes, Let God arise)

(HYPERION CDA67038)

リンリーの卓越した声の扱いとオーケストレーションを味わえる1枚。やはり死の前年1777年の曲。聖書を題材にしたオラトリオということもあって,上2枚に入っている曲に比べて一見地味な感じがするが,よく聴きこむとその素晴らしさが分かる。合唱の繊細な表現,歌と完全に一体化しているオーケストラ,明と暗の巧みな交代,バッハやヘンデルを思わせる熟達したフーガ…。英Gramophone誌が「これまでのHYPERION “The English Orpheus”シリーズで最高のものの一つ。」と評価したのも頷ける。ソロ,合唱,オーケストラの演奏もすべてすばらしい。

現在HYPERIONのカタログにあるリンリー単独のCDは3枚だが,これからも増える可能性がある。期待したい。

■リンリーの時代のBathの夜会(Enchanting Harmonist -soiree with the Linleys of Bath)

(HYPERION CDA66698)

タイトルのリンリーとは,Junior(子)のリンリーではなく,Bathの音楽監督を務めた父親の方のリンリー(1733-1795)のことである。当時Bathはイギリスの社交界の中心地で,王族・貴族が集まって毎日のように夜会や音楽会を催していたのである。その夜会で歌われていたあるいは演奏されていたであろう作品を,リンリー(父)の作品を中心にまとめたという興味深い企画のCDである。リンリー(父)の他には,同時代Bathで活躍したジャクソン(1730-1803)やハリントン(1727-1816)の曲も収めらている。リンリー家の長女エリザベスは絶世の美人名ソプラノ歌手として父の作った歌を歌い,末の弟のトム(リンリー(子))は幼時作曲家としてよりも,むしろ7歳にしてコンチェルトをステージで弾いた天才ヴァイオリニストとしてリンリー一家の名声を高めるのに貢献していたであろう。音楽一家という点では,モーツァルト一家の関係ときわめてよく似ている。収められている曲はどれも一曲が短い歌やソナタで,夜会にふさわしいギャラントなスタイルで書かれている。トムの歌も14歳のときにつくったものが一曲だけ入っている。上であげたトムの傑作オード「テンペストのための音楽」の終曲の元になったジャクソンの重唱曲“Where the bee sucks”が入っているので,比較してみるとおもしろい。英国の中でも人口8万人とさほど大きくはないBathが毎年内外から一流の演奏家を招いて国際音楽フェスティバルを開催しているのはなぜだろうと不思議に思ったこともあったが,実は18世紀の後半Bathは英国の文化の一大中心地であったのである。当時の豪奢な夜会を想像しながら,ゆっくりと食事を取りながら聴くのに好適の1枚。

■おお妙なる声よ(18世紀後期ロンドンの歌曲集)("O tunable voice" -Songs and duets from late 18th-century London)

(HYPERION CDA66497)

このCDについては,別項の「英文学と英音楽」も参照していただければ幸いである。18世紀後半のロンドンは,国際的な音楽文化の一大中心地であった。これは,大作曲家ハイドンが興行師ザロモンに招かれてロンドンに渡ったことからも伺えよう。「おお妙なる声よ」とは,このCDの1曲目に収められているハイドンの英語歌曲のタイトルである。Bathに在住していたリンリー一家も,さらなる活躍の場を求めてロンドンに移住した。イタリア留学帰りの才能溢れるリンリー(子)がロンドンの作曲界ですぐに頭角を現したのはいうまでもない。残念ながらこのCDにはリンリー(父)の歌が一曲入っているだけであるが。このCDでは,むしろリンリー(子)と同様神童と騒がれ,これまた21歳で夭折したピント(1785-1806)の繊細な歌(4曲収録)を聴きたい。リンリー(子)の作品が古典的であるのに対し,ピントの作品はすでにかなりロマン的である。

Bath近郊出身のイギリスを代表する古楽界の名ソプラノエマ・カークビーの歌唱はもちろん素晴らしい。ピント「エロイーズからアベラールへ」などに聴かれる,透明でしかも深い表現は彼女ならではのものであろう。他のメンバー,テノールのミュラー,ロバーツのフォルテピアノ,ケリーのハープも良い。アーノルドの「エレジー」でのテノールとハープの掛け合いなど素晴らしく美しい。歌曲ファンに絶対お勧めの一枚。

■アーン(1710-1778):ヴォクスホール・ガーデンのアーン(Dr Arne at Vauxhall Gardens)

(HYPERION CDA66237)

ボイスより1才年長のアーンは,ロンドンのプロムナード・コンサートで毎回「ルール!ブリタニア」が演奏されるがゆえに,ボイスよりは一般によく知られた存在であろう。しかし,アーンが本来得意とした劇音楽が現在どれだけ演奏されているかといえば,ボイス同様きわめて淋しいというのが実状であろう。このCDは18世紀イギリス音楽の復活に情熱を燃やすHYPERION異色の1枚。タイトルから想像できるように,ウェストミンスターからテムズ川を横切って造られたVauxhall Gardensの中にある「Vauxhall」で演奏されたであろうアーンの声楽作品から8曲のアリア(レチタティーボも含む)を収録したアンソロジーである。個々の曲の長さはせいぜい10分程度で,連作カンタータの中からピックアップされた曲もあるし,劇全曲の譜は失われたがその曲だけが特別魅力的だったために残っているというものもある。Vauxhallはフロントイラストレーション(左図参照)からも分かるように,2階部に円弧の形をしたバルコニーがあり,そこに入ったオーケストラと独唱者が外にいる聴衆に演奏を披露した。当時の上流階級の人々は,このガーデンで夏の暑さをしのぐかたわら日夜行われるコンサートを楽しんだに違いない。このような開放的な雰囲気のなかで演奏される音楽であるから,曲の性格も明るく軽いものになるのは当然である。実をいえば,このCDはアーンを聴きたかったというより,ソプラノを歌っているエマ・カークビーの声を聴きたいがゆえに求めたものである。全8曲のうち,カークビーが歌っている曲が半分の4曲で,残りはテノールのリチャード・モートンが歌っている。

短調のゆっくりとしたアリア「What tho' his guilt」は,短い曲ながらカークビーがしっとりと聴かせる。2本のフルートのオブリガートも素敵だ。この曲に限らず随所でフルートが活躍する。この楽器の使い方がうまいという点では,同世代のグルック(彼も名前のみ有名で実際の演奏・録音では冷遇されているが)に通じるものがある。「Thou soft flowing Avon」は,晩年に書かれたシェイクスピアを称えるオードの中の優しく美しいソプラノ・アリアである。作曲年の1769年といえばアーンは還暦を迎えようとしていた。1762年には大バッハの末息子クリスチャン・バッハがロンドンに定住を始め,その2年後には8才のモーツァルトがロンドンを訪問してクリスチャン・バッハに会っていた。世界の音楽界が新しい時代へと着実に変わろうとしており,アーン自身自分の役割が終わったことを誰よりも敏感に感じ取っていたかもしれない。不思議なことに,この曲のオーケストラ部の半音階的な進行は,非常にモーツァルト的な響き(といったらアーンに失礼だろうか)がする。このCD最後の「The Lover's Recantation」はトップCが出てくるなど,ソプラノの超絶技巧を要求するコロラトゥーラ・アリアであり,収録曲の中で最も劇的。アーン版「夜の女王のアリア」といったところか。当時の聴衆がバルコニーで歌うソプラノに大喝采を送っている光景が目に浮かぶ。私もカークビーの完璧に近い歌いぶりに拍手を送りたい。カークビーの歌についてばかり書いてきたが,決してモートンも悪いわけではない。「Cynon and Iphgenia」での堂々とした歌いぶり,「Frolic and Free」での軽妙な歌いまわしなど見事である。元々はカークビーを聴くために買ったCDであったが,アーンの楽しい歌はそれ以上の満足を与えてくれた。

■アーン(1710-1778):オルガン協奏曲集

(CHANDOS CHAN 8604/5)

プロムス・ラストナイトの定番曲「ルール!ブリタニア」のみがダントツに有名なトーマス・アーン。毎年違った歌手でこの曲を聴くのを楽しみにしているプロムス・ファンも多いだろう。(2001年のプロムス・ラストナイトでは,ニューヨークのテロ事件のせいでこの曲が演奏されず,私などは大いに落胆したが…)「ルール!ブリタニア」は確かに名曲だし,アーンの名を後世に残すのに役立ったのは間違いないが,彼をこの一曲だけの作曲家と考えてしまうのは,あまりにも可哀想である。ここに取り上げた「オルガン協奏曲集」のように,忘れてしまうのがもったいない曲も残しているのだから…。オルガン協奏曲といえば,バロック時代に英国で活躍した大作曲家ヘンデルのものをまず思い浮かべるが,どうしてどうしてアーンの協奏曲もチャーミングな佳曲ぞろいである。ヘンデルよりも時代が下っているということもあるが,曲調はより古典的でエレガント。バッハの和声を重視した重厚なオルガン曲とは対照的な,明るく軽やかなオルガン・ソロが聴かれる。それもそのはず,この6曲のオルガン協奏曲は元々はオルガンだけでなく,ハープシコードやピアノフォルテでも弾けるよう書かれたものであった。オーケストラ・パートも含めて愉悦感に溢れた楽しい曲ばかりで,私はアーンのこの曲集でオルガンの「旋律楽器」としての魅力を再認識した。たとえば,第3番イ長調や第6番変ホ長調のメヌエット楽章で奏される旋律とそれに続く変奏曲の楽しさ。唯一短調の曲である第5番ト短調の少し憂いを含んだ美しさも忘れがたい。クラシック・ファンの中でも,オルガンと聞いただけで敬遠してしまう人は多い。オルガンは重くて,堅苦しくて,つまらない楽器というイメージをお持ちの方に是非とも一度聴いていただきたいアルバム。

■アーン(1710-1778):トリオソナタ全曲集

(CHACONNE CHAN 0666)

これまで折に触れて書いてきたように,アーンという作曲家が世に知られているのは,プロムス・ラストナイトの定番曲「ルール!ブリタニア」があるからである。しかし,私はアーンのオルガン協奏曲集を聴いて,彼の器楽曲の魅力を再認識した。そして,この「トリオソナタ全曲集」(全7曲)も期待を裏切らない。トリオソナタといえば,基本的にはバロック時代の様式で,コレッリやJ・S・バッハのトリオソナタは名高い。バッハより四半世紀も後に生まれたアーンがトリオソナタを作曲したのは,ある意味では時代遅れだったわけであるが,そういう音楽の革新性とかいうことを抜きにして,アーンのトリオソナタは非常に楽しく充実した音楽である。メロディーがよいうえに,対位法的な書法が充実しており,フーガの楽章などではわくわくする弦の掛け合いが繰り広げられる。加えて,バロック・ヴァイオリン屈指の名手サイモン・スタンデイジをリーダーとするCollegium Musicum 90の演奏は愉悦感に溢れたもので,ハイドン,モーツァルト以前の室内楽の魅力を存分に味わわせてくれる。

■ボイス(1711-1779):セレナータ「ソロモン」(SOLOMON A Serenata)

(HYPERION CDA66378)

ボイスの生年(1711年)はヘンデルよりも26年遅く,ハイドンよりも21年早い。また,ボイスが誕生したとき,「イギリスのオルフェウス」パーセルが死去してからすでに16年が経過していた。世代としては,1717年生まれのJ・シュターミッツや1714年生まれのC・P・E・バッハ,さらには同じ英国で1710年生まれのアーンと同世代である。英国ではヘンデル後の一般には「音楽不毛」とされる時代に入ろうとしていたわけだが,英国に限らず全ヨーロッパ的に見ても,この世代の作曲家は残念ながら影が薄い。音楽史的にはいわゆる「前古典派」にあたるこれらの作曲家が冷遇されてきたのは,何かしら「中途半端」というイメージがあるからであろう。J・シュターミッツやC・P・E・バッハのシンフォニアなどが最近NAXOSのカタログにも登場して気軽に聴きやすくなった(残念ながら2000年現在英国のボイスやアーンはまだNAXOSのカタログに登場していない)とはいえ,特定の作品に人気が出るとは今後も思われない。若き日の吉田秀和氏が「LP名曲300選」の中で「前古典派は少しもおもしろいと思わない。ハイドンに至って,彼は偽りの情緒を本当の情緒に変えた。」という趣旨のことを書いている。前古典派のシンフォニアとハイドンのシンフォニーを比べると,残念ながら吉田氏の批評が(その後のオリジナル楽器演奏の進歩を考慮すると厳しすぎるとも思うが)大筋で的確であることを認めざるを得ない。

「セレナータ」はイタリア語で「カンタータ」と「オペラ」の中間を意味する語らしいが,全3部からなるセレナータ「ソロモン」ではShe(ソプラノ)とHe(テノール)という個人名がない2人の人物が登場するだけである。全曲にわたってこの2人のAir(独唱アリア)とレチタティーボが中心で,コーラスやデュエットはわずかしかない。冒頭の序曲を聴いたとき,どこかで聴いた曲だと思ったら,あのヘンデルの「水上の音楽」の冒頭の音型によく似ているのであった。これはヘンデルの亜流のつまらない曲を買ってしまったかなと失望しかけたのだが,それは最初だけだった。ソプラノとテノールのアリアが何ともメロディアスでチャーミング。「ソロモン」という旧約聖書に登場するイスラエルの偉大な王がタイトルになっていることから,何か宗教的な聖劇を想像する方もおられるかもしれないが,実際の内容は徹頭徹尾男女の愛を歌ったものである。ソプラノの最初のアリア「Tell me, lovely shepherd」は,それこそ英国人の大好きな日常語「lovely!」にふさわしいチャーミングなアリア。テノールの「Balmy sweetness, ever flowing」も歌詞通り「快い甘さ」を持ったアリア。ヴァイオリンのトリルで奏されるオブリガードも美しい。全曲の中でも最も起伏の大きなテノール・アリア「Arise my fair, and come away」は短調への転調が見事。最初のArise…のフレーズを最後にコーラスが反復するのが非常に印象的である。数少ないデュエット「Together let us range the fields」のソプラノとテノールの愛の掛け合いは,モーツアルトの「魔笛」のパパゲーノとパパゲーナの掛け合いを思い起こさせる。数少ない短調のソプラノ・アリア「Ye blowing virgins, as ye love」の悲しい調べはオブリガードのヴァイオリンと共に忘れがたい。終曲「Thou soft invader of the soul!」では,デュエットで愛の賛歌が歌われ,トランペットやティンパニも加わった華やかなコーラスで全曲を閉じる。ちょっとヘンデルの「メサイア」終曲のアーメン・コーラスに似ているであろうか。最初と最後こそヘンデルの影響を感じさせるが,あとは素晴らしい。

シュターミッツやバッハの息子達のシンフォニアなんか全くつまらないと思っている方でも,このチャーミングな作品(と十全な演奏)を聴けば,「前古典派」の時代の英国人作曲家を少し見直す気になるのではなかろうか。これはHYPERIONの「The English Orpheus」プロジェクト最初期のCDであるが,このような歴史に埋もれていた佳曲を発掘するこのレーベルの慧眼にも敬意を表さなければならない。

■ランペ(1702/3-1751):歌劇「ピュラモスとティスベ」

(HYPERION CDA66759)

ジョン・フレデリック・ランペはアーンやボイスと同様,前古典期の作曲家。歌劇「ピュラモスとティスベ」は,シェイクスピアの有名な戯曲「夏の夜の夢」の劇中劇として演じられるギリシャ神話に基づく悲劇である。

恋人同士であったピュラモスとティスベは町外れの一本の木の下で待ち合わせする約束をした。先に来たティスベがそこでピュラモスを待っていると,一頭のライオンが近づいてきた。驚いた彼女はあわてて逃げ出したが,かぶっていたヴェールをその場所に落としてしまった。ライオンは彼女のヴェールを引き裂いて去って行った。そこにやってきたピュラモスは,引き裂かれたティスベのヴェールを見て驚いた。ヴェールにに猛獣の臭いが残っていることに気づいたピュラモスは,ティスベがてっきり猛獣に食べられてしまったと思い込んで絶望し,短剣で自害してしまう。そこへ戻ってきたティスベはピュラモスの死体を見つけて悲嘆にくれ、彼の握っていた短剣で後を追った。

このような古典的悲劇を題材にしながらも,ランペの音楽は「暗さ」一辺倒ではない。情感豊かなゆったりとした短調のアリアに加えて,明るく軽い感じのアリアやダンス曲も織り込まれていて曲調が変化に富んでおり楽しめる作品となっている。声の表現はかなり劇的で,ソリストの腕の見せ所は十分だ。余白?にランペ作の短いフルート協奏曲「カッコウ」が収められており,これも楽しめる。

■イギリス古典派ヴァイオリン協奏曲集(English classical violin concertos)

(HYPERION CDA66865)

イギリス古典派時代に活躍したブルックス,上であげたリンリー(子),ショウ,ウェズレイの4人のヴァイオリン協奏曲を集めたCD。この中ではやはり,リンリーの曲に一番天才のひらめきを感じる。収められている曲は,モーツァルトにも会ったイタリア留学からBathに帰ってきた直後(15歳くらい)に書かれたと考えられているもの。第2楽章の短調の調べを聴くと,リンリーの他の20曲あまりのヴァイオリン協奏曲が失われて残っていないことがつくづく残念に思われる。

■英国18世紀ヴァイオリンソナタ集(English 18th-century Violin Sonatas)

(HYPERION CDA66583)

後期バロックから古典派の時代にかけて英国で活躍した7人の作曲家,すなわちフランチェスコ・ジェミニアーニ(1687-1762),リチャード・ジョーンズ(d1744),トーマス・アーン(1710-1778),ジョゼフ・ギブス(1698-1788),フェリス・ガルディーニ(1716-1796),ピーター・ヘレンダール(1721-1799),トーマス・リンリー(子)(1756-1778)のヴァイオリン作品を収めたHYPERIONならではのアンソロジー。

ジェミニアーニはコレッリに学んだイタリア人作曲家である。彼は1716年にロンドンに来て,ヴァイオリニスト兼作曲家としてすぐに名声を確立した。彼の記念すべき作品1-1のイ長調ソナタは,コレッリの清澄なスタイルを踏襲しながらも,重音や急速なパッセージなどをちりばめた技巧的な曲である。リチャード・ジョーンズについては,1730年頃ドゥルリー・レーンで活躍していたということ以外何も分かっていない。組曲イ短調は明らかにジェミニアーニの影響が感じられるイタリアン・スタイルの曲だが,哀愁に満ちたイ短調の旋律が美しい佳曲である。トーマス・アーンは「ルール!ブリタニア」の作曲者として,このアルバムの中で最も知名度の高い作曲家であるが,彼のヴァイオリン曲は現在ここに収められたイ長調の曲が残っているのみだという。緩・急2楽章だけの短いソナタだがアーンらしい抒情的で美しい小品である。ジョゼフ・ギブスはコルチェスター生まれのれっきとした英国人作曲家である。作品1-1のニ短調のソナタは,このCDの収録曲の中で最も聴き応えのある作品だ。第1楽章の繊細なアダージオや,最終4楽章のアリアとそれに続く変奏曲が魅力的。チュニスのヴィトゥルオーゾだったガルディーニは英国王子の招きで1750年にロンドンに来た。作品1-3のホ短調/長調のソナタはタルティーニのソナタを思わせる輝かしい技巧的な作品である。ヘレンダールは1751年に来英したオランダのオルガニストで1750年代にはロンドンで活躍したが,1760年にはキングス・リンのオルガニストの地位を得ている。ロンドニ長調は3分ちょっとの小曲である。

さていよいよプログラムの最後は,私が愛するバース生まれのリンリー(子)が書いた彼の唯一現存しているソナタイ長調である。残念なことだが,HYPERIONの画期的なオードのCDが出る前は,リンリーの音楽史的な位置付けは,「英国の作曲家」ではなく「英国のヴァイオリニスト」であった。岩波文庫「モーツァルトの手紙」にもモーツァルトとリンリーが少年時にイタリアで交わした手紙が載っているが,本の注ではやはりリンリーを「英国のヴァイオリニスト」としている。8歳で協奏曲を演奏し,11歳でロンドンのステージに登場したリンリーは,モーツァルトと同様演奏家としても早熟な天才だったのである。このイ長調ソナタには晩年(といっても20代前半)のオードのような円熟した魅力こそないが,その若々しくギャラントなスタイルが,他の曲のバロック的なスタイルとはっきり一線を画している。1,3楽章の恐るべき高音・重音やスタッカートは,ヴァイオリン・ヴィルトゥオーゾとしてのリンリーを髣髴とさせる。さすがの名手ウォルフィッシュでも,リンリーのソナタに関しては演奏がやや苦しげである。2楽章の短調のメランコリックなアダージオが曲としては素敵だ。

演奏はロカテッリ・トリオ。ソロを務めるベテラン・バロック・ヴァイオリニスト,ウォルフィッシュの演奏は,技術的に堅実でイタリア的なカンタービレも美しい。

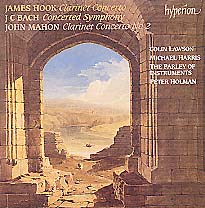

■英国古典派クラリネット協奏曲集(English Classical Clarinet Concertos)

(HYPERION CDA66896)

そもそもモーツァルト晩年の名作以外に鑑賞に堪えるクラリネット協奏曲があるのか?それも英国の古典派時代に?誰もが当然持つであろうこの疑問を私も持ったことは言うまでもない。ところがそれは杞憂に終わった。もちろんモーツァルトの大傑作に匹敵する深さを持った作品はないけれども,英国人の好きな言い方でいえば,"lovely"という言葉がぴったりの佳曲の数々。とくにオックスフォード近郊生まれのジョン・メイホン(1748-1834)のクラリネット協奏曲第2番ヘ長調はとてもチャーミング。クラリネットの音色と技巧を生かした流麗な第1楽章。技巧的なカデンツァも付いている。第2楽章の主題にはスコットランド民謡"The birks of endermay"が使われているが,この郷愁溢れる旋律がクラリネットの柔らかい音色とマッチして実によい。この楽章を聴くためだけでもこのCDを買う価値がある。アーンのマスクのアリアを主題に使った第3楽章のロンドも愉悦感溢れる音楽である。メイホンでは他に2つのバセット・ホルンのためのデュエットが2曲収められており,いずれも楽器の柔らかい音色を生かした温かい音楽である。ロンドンのバッハことクリスチャン・バッハ(1735-1782)の協奏交響曲変ホ長調は,2つのクラリネット,バスーン,2つのホルン,2つのフルートと弦楽という編成で,第2楽章ラルゲットの各楽器の掛け合いが美しい。ジェームズ・フック(1746-1827)はヴォクスホール・ガーデンの座付作曲家で,収録されたクラリネット協奏曲変ホ長調もヴォクスホール・ガーデンのコンサート用に作曲されたらしい。明朗快活な第1楽章,短調のメランコリックな第2楽章,クラリネットに高度な技巧を要求する第3楽章のロンド(短調への転調が美しい)と最初から最後まで楽しい曲である。

コリン・ローソンのクラリネットとバセット・ホルンの演奏が音色・技巧共に見事である。クラリネットという楽器が好きな人,英国古典派の器楽曲がどんなものか興味がある人,モーツァルトやブラームス以外のクラリネット曲を聴いてみたい人に絶対お薦めの1枚。

■ベートーヴェンの時代の英国の音楽(The Romantic Muse)

(HYPERION CDA66740)

ベートーヴェン(1770-1827)の時代というのは,考えようによっては英国の音楽が衰微した空白の時代と言える。英国のオルフェウスであったパーセルが世を去って久しく,アーンやボイスがそれなりに活躍した時代も去り,モーツァルトと同年生まれで天才と謳われたトーマス・リンリー(子)(1756-1778)も22歳で夭折した。英国音楽界の不幸はさらに続く。早熟な初期ロマン派の天才ジョージ・フレデリック・ピント(1785-1806)もわずか21歳で世を去ってしまった。しかし,この音楽空白の時代と言われる18世紀後半から19世紀前半にかけての英国にも,キラリと光る作曲家や音楽作品が存在していたというのが,英国HYPERIONレーベルの一貫した主張であり,それは数々のすばらしいディスクによって実証されてきた。このCDは,ベートーヴェンの時代に英国で活躍した一般にはほとんど無名の英国人作曲家による歌曲や器楽曲の小品を集めたアンソロジーである。(英国にゆかりの作曲家ということで大作曲家ハイドンの歌曲が2曲収められているのが例外である。)この中には上であげたピントのロマン的情熱溢れるすばらしいソプラノ歌曲"The Distress'd Mother"も含まれる。これ以外に私の好きな曲を以下にあげる。セント・ポール大聖堂のオルガニストで,メンデルスゾーンとも親交のあったトーマス・アットウッド(1765-1838)の"Ellen's Song: Ave Maria"はソプラノによるロマンの香り高い歌曲。ユニタリアン派の教会のオルガニストであったサミュエル・ウェッブ(1770-1843)の"Love wakes and weeps"はロマンティック極まりないセレナード。スティーヴン・ストレース(1762-1795)の"Captivity"はフランス革命で囚われの身となったマリー・アントワネットの身を案じた歌で,ソプラノとハープの美しい響きが心に沁みる。ソプラノ,テノール,バスの歌手陣は,ロマンティックな曲でも過度の感傷に溺れず,節度のある歌い方に好感が持てる。フォルテピアノやハープの控えめで美しい伴奏もすばらしい歌曲の数々に花を添えている。ベートーヴェンの「第九交響曲」のような大傑作こそ生まれなかったかもしれないが,この時代の英国音楽界が決して不毛ではなかったことが,このアルバムを聴けば分かるであろう。